Neuerwerbungen

2023

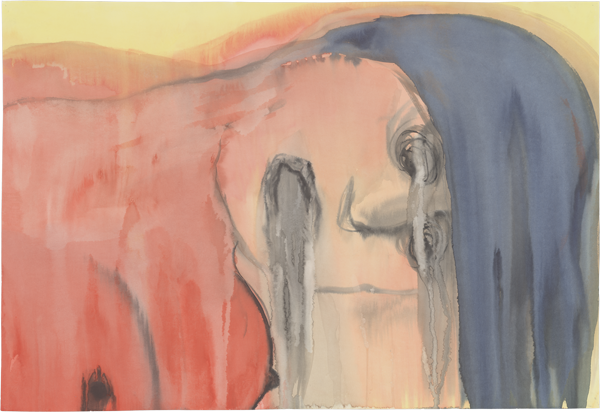

Miriam Cahn, weinenmüssen, 2021

Marianna Simnett, Truce, 2022

Samuel Rachl, Ohne Titel, 2000

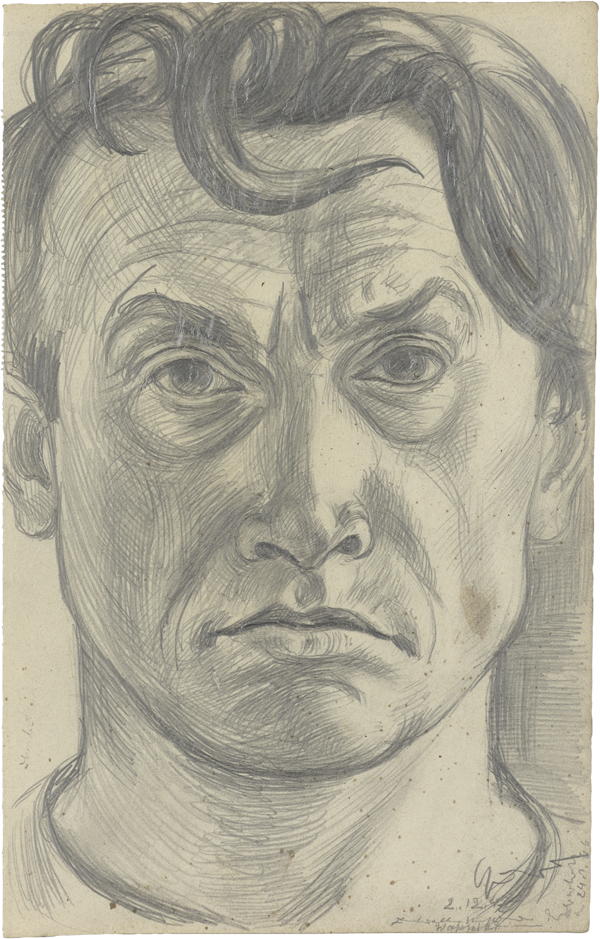

Curt Querner, Cherbourg, 2.12.45, 1945

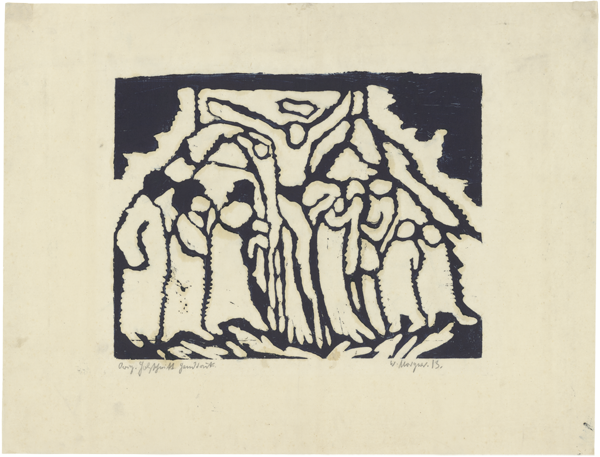

Wilhelm Morgner, Kreuzigung, 1913

Meret Oppenheim, Das Schulheft, 1930/73

Hermann Glöckner, Ohne Titel, 1968

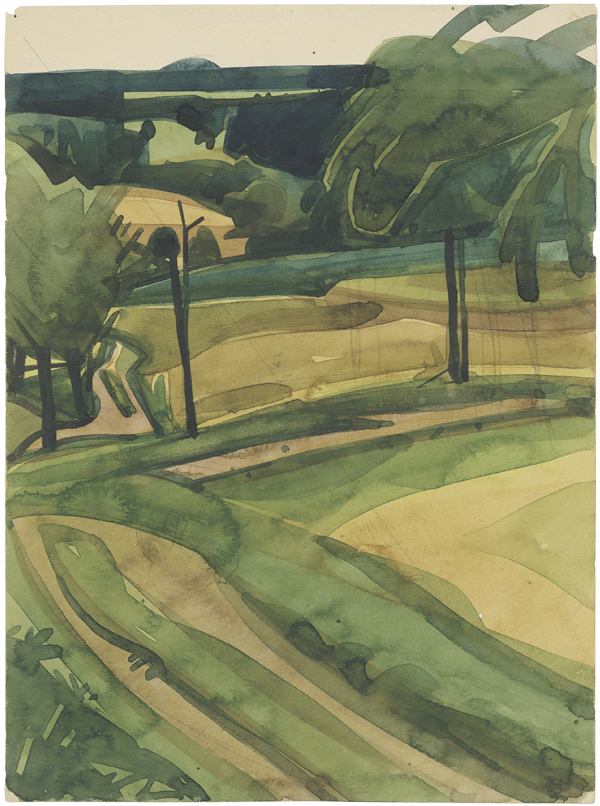

Hermann Glöckner, Bäume an einer Straße zwischen Feldern, 1934

George Grosz, Sterbender, 1913

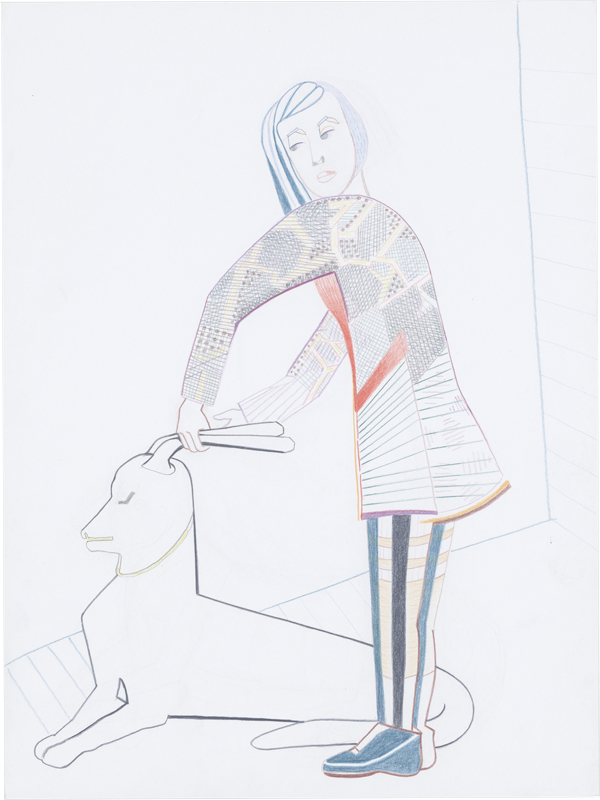

Annette Bastian, Ohne Titel, 2017

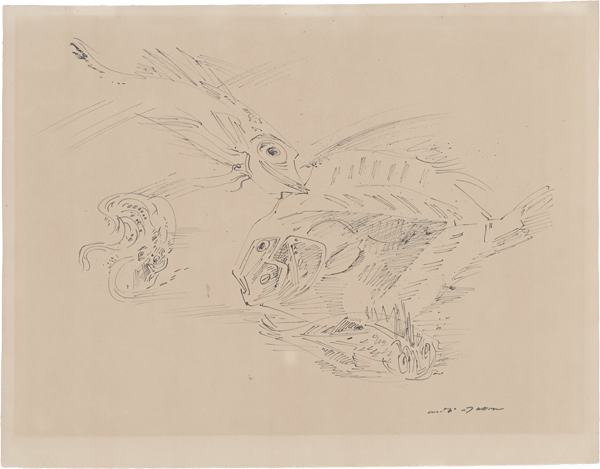

André Masson, Turbot, grondin, poulpe et rascasse, 1949

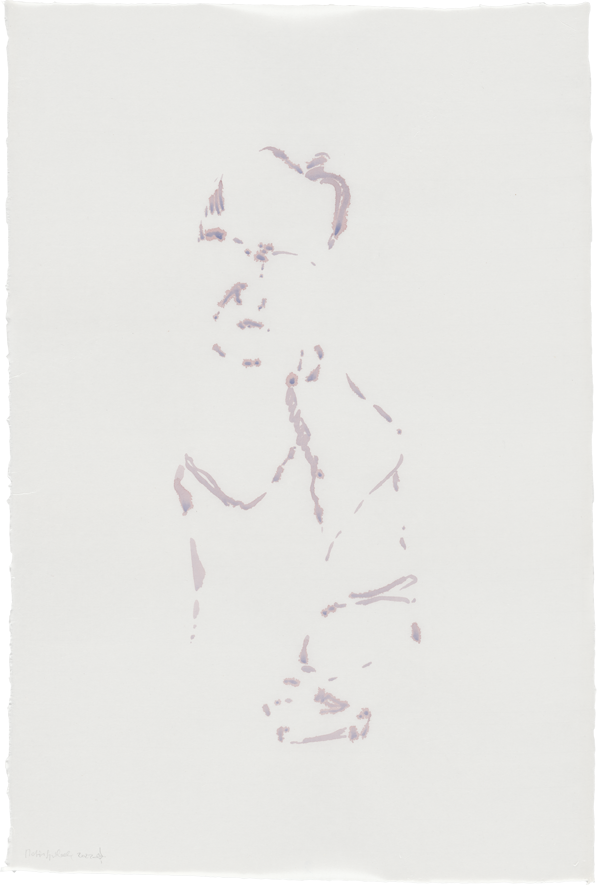

Cecily Brown, Untitled (after Cézanne), 2021

Peter Candid, Euterpe, n. d. [um 1603]

2022

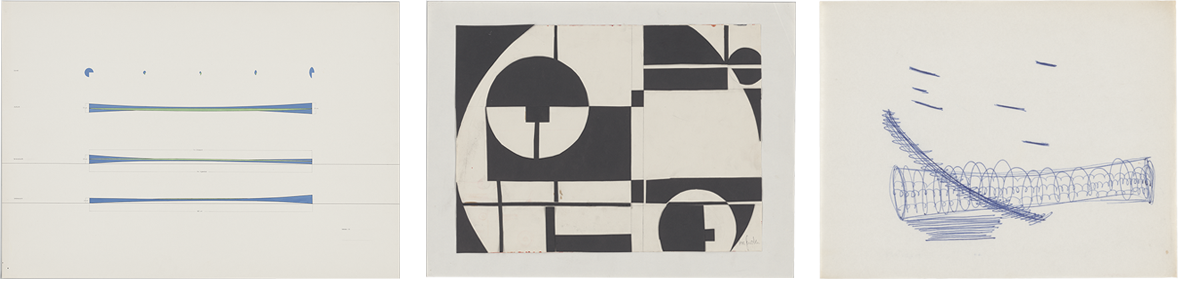

Isa Genzken

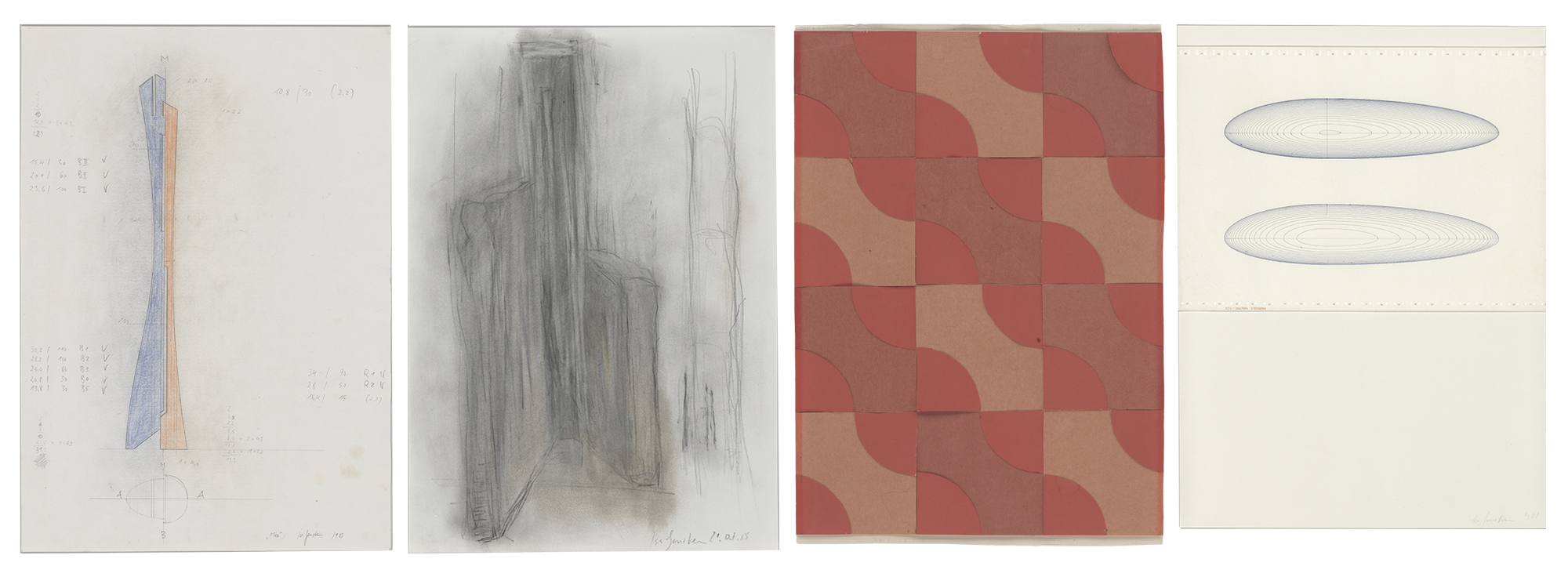

Mit der fulminanten Erwerbung von fünf singulären Collagen Isa Genzkens von 1968 konnte der Freundeskreis der Pinakothek der Moderne 2017 ein Hauptwerk avant la lettre von dieser herausragenden Künstlerin ihrer Generation für das Haus dauerhaft sichern. Innerhalb der Sammlungsbestände der Staatlichen Graphischen Sammlung München sollten die überarbeiteten Siebdrucke eine zentrale Lücke schließen. Heute wissen wir, dass sie in der Ambivalenz ihrer ästhetischen Parameter weit über ihre Zeit hinausweisen und Kunstgeschichte schreiben werden.

Mit dieser ersten Setzung erschien es umso dringlicher, dem gewichtigen Frühwerk weitere singuläre Spitzenblätter des schmalen graphischen Werkbestands der Künstlerin beizugeben, die das gesamte bildhauerische und skulpturale Werk von Isa Genzken bis in die späten 1980er-Jahre, dem Zeitraum, in dem sie ihr graphisches Œuvre nahezu abschließt, quasi als Quintessenz auf den Punkt bringen.

2021 konnte der Freundeskreis mit einem sammlungsbestimmten Ankauf eine Gruppe von sechs einzelnen Spitzenblättern aus den 1970er-und 1980er-Jahre für sich gewinnen und damit im nationalen Vergleich alleinig einen zentralen Korpus graphischer Werke dieser Ausnahmekünstlerin für eine öffentliche Sammlung sichern, der dem Vergleich mit Werkgruppen anderer internationaler Häuser standhält und in seiner Güte schon heute nicht mehr zu realisieren wäre.

Isa Genzken entwickelt ihre frühen dreidimensionalen Werke seit den 1970er-Jahren in erster Linie in der Zeichnung, und zugleich stellt sie in ihren graphischen Blättern Vorüberlegungen an, die augenscheinlich auf ihre spätere Ideenwelt hinweisen. Beispielsweise formuliert sie in der sublimen unbetitelten großformatigen Collage von 1970, die während der Zeit ihres Studiums in Hamburg an der Hochschule für Bildende Künste entstanden ist, in der radikalen Ausschnitthaftigkeit, den strukturellen Schichtungen und den angedeuteten Spiegelungen eine künstlerische Sichtweise, die sich zuerst in den späteren skulpturalen Ellipsoiden wiederfinden lässt, ihrem späteren gesamten Werk aber zu eigen sein wird. Bereits hier klingt das Prinzip der Durchdringung eines Motivs an, das die Künstlerin fortan beschäftigen wird.

Dagegen öffnet die zweite mit „März“ betitelte farbige Zeichnung von 1980, die von einer präzisen maßgenauen Berechnung der später realisierten gleichnamigen Skulptur begleitet wird, den Weg von den bodennahen Arbeiten der Ellipsoiden und Hyperbolos hin zu den in den Raum ausgreifenden Skulpturen. Ganz nebenbei erweisen sich die Zeichnung und die gleichnamige Skulptur als Hommage auf den von ihr geschätzten Künstlerkollegen Kurt Schwitters und dessen Hauptwerk „Merzbau“ 1923 und geben mit dem Titel einen Hinweis auf die weitreichende Ideenwelt der Künstlerin.

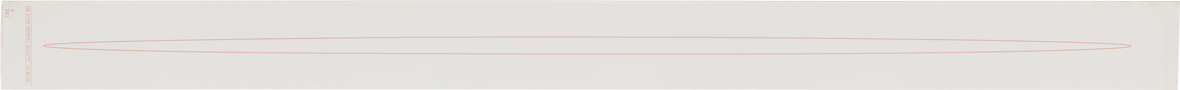

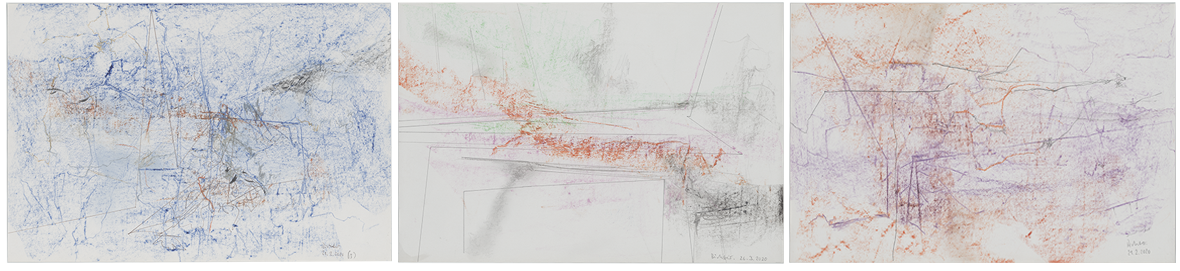

In einem dritten Blatt deutet sich an, wie Isa Genzken ihre bildhauerischen Überlegungen in den 1980er-Jahren in den Stadtraum ausweitet, wenn sie einen skulpturalen Entwurf in einen mit Figurinen besetzen Bildraum stellt. Geradezu eine Anspielung auf ihre vielfältigen Außenprojekte, die aufgrund ihrer Radikalität fast ausnahmslos unrealisiert geblieben sind. Schlussendlich wird das Konvolut von drei in rot gehaltenen Blättern abgerundet, die zeichnerisch en détail um die Werkgruppe ihrer frühen Bodenskulpturen der Ellipsoide kreisen. Bei dem mit „JOB E7142 25/07/77 15.30.23” betitelten Computerprint von 1977 handelt es sich um eine maßstabsgetreu ausgedruckte Umrisszeichnung für eine solche Skulptur.

Die Computerzeichnung, die man heute mit Sicherheit an jedem Rechner über ein Graphikprogramm entwerfen könnte, bedurfte in den 1970er-Jahren präzisester Berechnungen und Vorgaben von Seiten der Künstlerin, die sie an einen befreundeten Informatiker weitergab, der die Skulptur in tagelanger Handarbeit über ein individuell geschriebenes Programm graphisch entwickelte. Der Print veranschaulicht beeindruckend die Perfektion mit der sie ihre frühen Skulpturen erdachte und ausführte.

Parallel dazu geben die zwei unbetitelten Handzeichnungen von 1980 einen Eindruck davon, in welchem Maß sie ihre Skulpturen zeichnerisch examiniert und hinterfragt, sowie schlussendlich geradezu an die menschliche Natur rückbindet.

In der Zusammenschau zählen die vorgestellten Blätter zum Korpus graphischer Schlüsselwerke dieser Ausnahmekünstlerin, deren großformatige Installationen in den letzten dreißig Jahren die Grenzen der Materialästhetik fortlaufend neu abgesteckt haben.

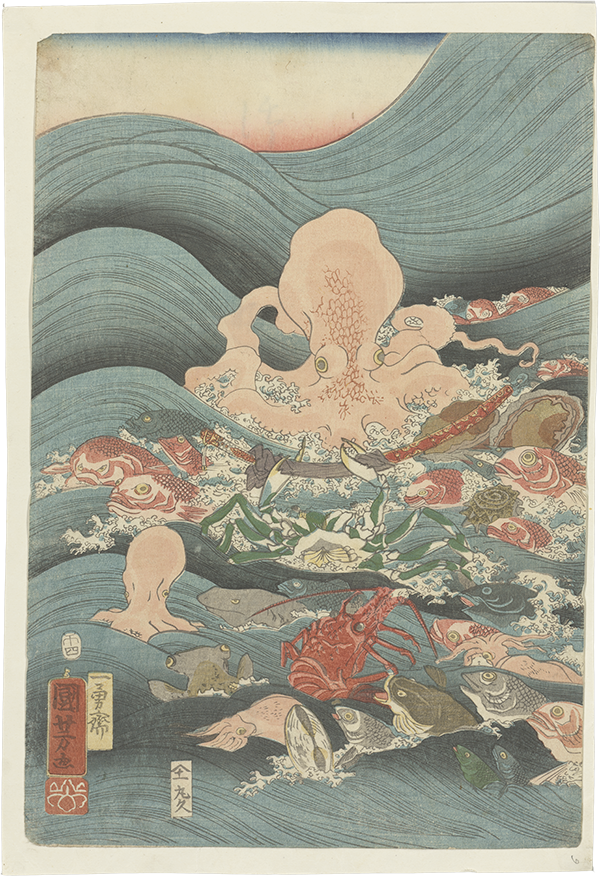

Kuniyoshi Utagawa, Der Palast des Drachenkönigs, 1858

Das Meer scheint zu brodeln und es ist ungewiss, ob es die vielen Seetiere sind, die es aufgewühlt haben oder ob der Wellengang sie erst an die Oberfläche getrieben hat. Ein riesiger rosa leuchtender Kraken ist in der Bildmitte der Blickfang, ein weiterer, kleinerer schwimmt vorne links. Zwischen den Wellen tummeln sich in Hummer, Muscheln und unterschiedliche Fische. Fast könnte man die Riesenkrabbe übersehen, die vor dem Kraken ein gebogenes, in seiner Scheide verborgenes Schwert in die Höhe hält. Was mag all dies bedeuten? Nun, zum einen bündelt dieser japanische Holzschnitt mit den Meeresbewohnern zwischen dekorativen hohen Wellen Lieblingsmotive der Japaner. Zum anderen ist dieses Blatt erzählerisches Beiwerk zu der von Kuniyoshi in einem seiner imposanten Triptychen dargestellte Geschichte des „Palasts des Drachenkönigs“, welcher den Krieger Tawara Toda Hidesato belohnt und auf seine Heimfahrt schickt, was in den anderen beiden Blättern geschildert wird. Hidesatos Schwert wird in unserem neuerworbenen Holzschnitt als Zeichen seines Triumphs präsentiert. Doch die eigentlichen Stars sind die Seebewohner und die ansprechend schrille Art, wie Kuniyoshi sie hier in Szene gesetzt hat.

Jankel Adler, o. T. (Selbstbildnis), undatiert (20. Jh. 1. H.)

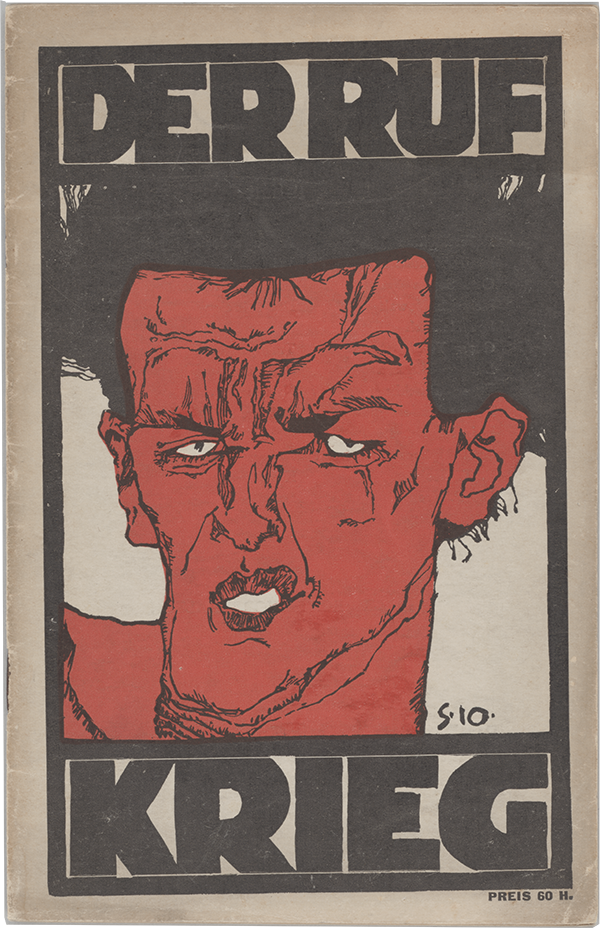

Egon Schiele, Krieg, Titelbild der Zeitschrift "Der Ruf", Sonderheft "Krieg" (Verlag Brüder Rosenbaum, Wien, November 1912), 1910

Barbara Hammer, 5 Rectangles, 1969–1971

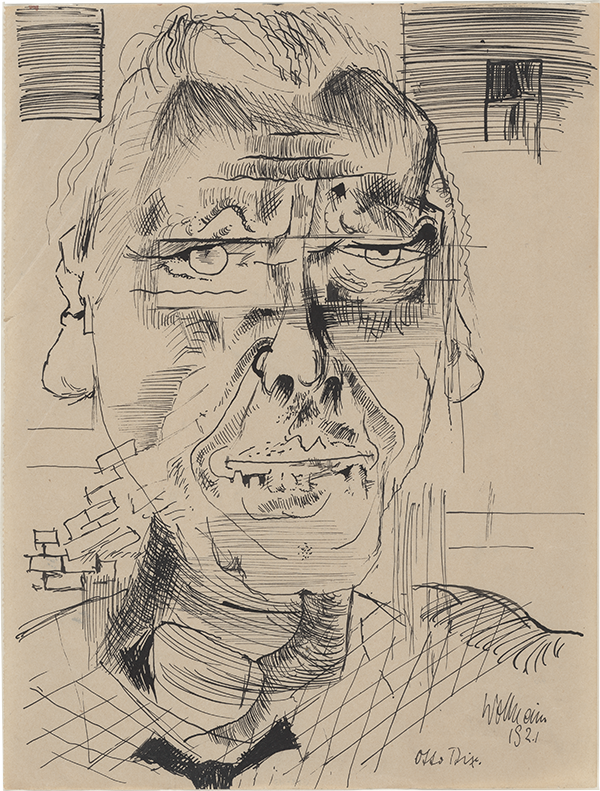

Gert H. Wollheim, Otto Dix, 1921

Von Stefano della Bella haben sich im Zusammenhang mit der Radierfolge vorbereitende Zeichnungen erhalten. Die Münchner Neuerwerbung zeigt jedoch, dass della Bella sogar noch auf der Radierplatte umfangreichere Korrekturen vornahm und nicht davor zurückschreckte, dass er die entsprechenden Partien für die Änderungen zuvor sorgsam auspolieren musste. Der Probeabzug weist markante Feder-Akzentuierungen unter der pelzbesetzten Kopfbedeckung, im Bart und im Bereich der Augen auf. Diese Korrekturen wurden von della Bella aber nicht weiter verfolgt, vielmehr entschloss er sich, das Gesicht völlig neu zu konzipieren. Ist es im Probedruck noch im Halbprofil nach rechts gewandt, wendet es sich in der endgültigen Fassung dem Betrachter frontal zu und die Augen suchen den direkten Blickkontakt.

Stefano della Bella ǀ Ungarischer Reiter nach links

Stefano della Bellas (1610–1664) Folge der „Exotischen Reiter“ umfasst elf Blatt und zeigt polnische, ungarische und afrikanische Reiter im Rund. Die Arbeiten zählen in ihren detailreichen Schilderungen zu den bedeutendsten Zeugnissen der Radierkunst des gebürtigen Florentiners. Sie entstanden gegen Ende des 30-jährigen Krieges und unterstreichen della Bellas ausgeprägtes Interesse für alles Militärische. Die Reiter sind sämtlich in ihrer landestypischen, repräsentativen Kleidung wiedergegeben und stehen leicht erhöht vor einer Landschaft, die verschiedene Kennzeichen ihrer Heimat aufweisen soll. Weitere Soldaten erscheinen im Hintergrund auf ihren Pferden als kompositorische Echos der Hauptfigur. Die Physiognomien der Reiter sind treffend beobachtet, der Ausdruck der Köpfe ist überzeugend und die Situation der paradierenden Pferde glaubhaft zum Ausdruck gebracht.

Gil Shachar

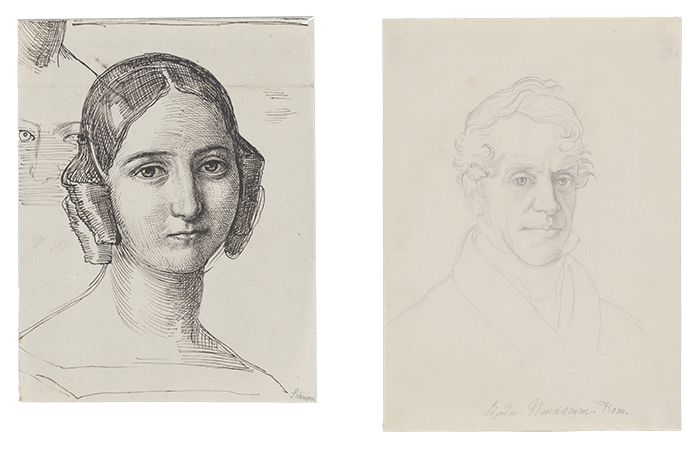

Julius Schnorr von Carolsfeld

Bildnisse der Maria Heller und des Komponisten Sigismund Ritter von Neukomm

2021

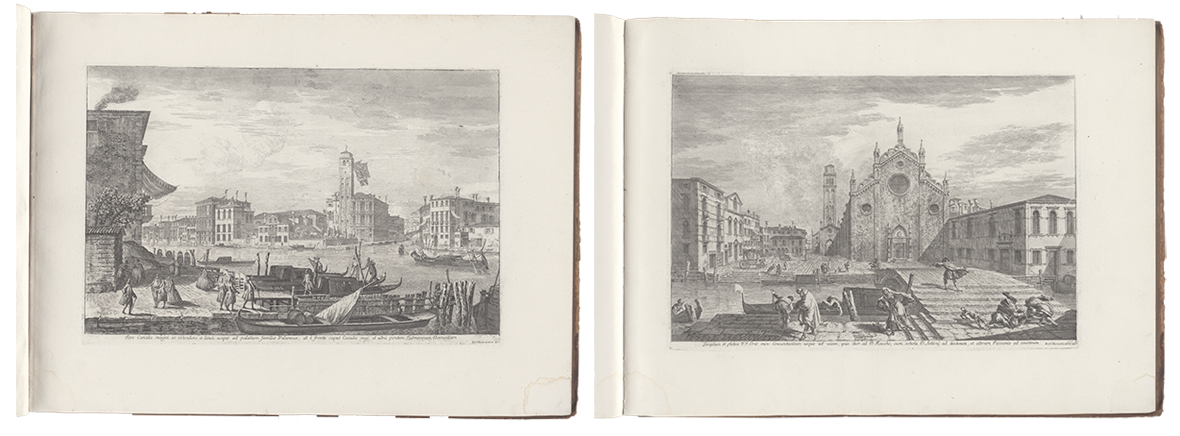

Michele Marieschi, Magnificentiores Selectioresque Urbis Venetiarum Prospectus, Venedig 1741

Michele Marieschi (1710–1744) war der Sohn eines Kupferstechers und Schüler des weit vernetzten venezianischen Malers Gaspare Diziani. Um 1730 arbeitete Marieschi vermutlich als Theatermaler in Deutschland. Seit 1735 wieder in Venedig, avancierte er zu einem der profiliertesten Maler von Ansichten seiner Heimatstadt. Seine druckgraphische Serie Magnificentiores Selectioresque Urbis Venetiarum Prospectus aus dem Jahr 1741 wetteifert mit ihren 23 Blatt an Größe und Qualität mit Werken seines Konkurrenten, Antonio Canal, genannt Canaletto. Durch erweiterte Blickwinkel und eine variantenreiche Staffage, die den Vordergrund der Bildräume einnimmt und oft nobel gekleidete Damen und Herren aus höheren Gesellschaftskreisen zeigt, gab Marieschi seinen Arbeiten ein unverwechselbares Erscheinungsbild. Mit seiner von Helldunkelkontrasten bestimmten Radiertechnik, die – für Venedig ungewöhnlich – auch mit Kreuzschraffuren arbeitet, kreierte er einen eigenen Stil. Gern stellte der Künstler religiöse Umzüge dar, setzte aber wie zum Kontrast auch hie und da Gewalttaten ins Bild – auch dies eine für die venezianische Vedutenkunst atypische Note. Das neu erworbene Münchner Album umfasst Michele Marieschis Serie vollständig im seltenen ersten Zustand und bereichert den Münchner Bestand an venezianischen Ansichten des 18. Jahrhunderts auf willkommenste Weise.

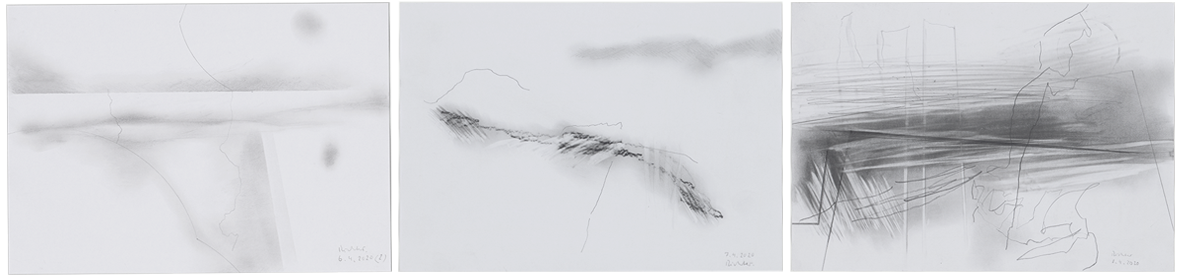

Erwerbung Gerhard Richter 3 Bleistiftzeichnungen

Frühjahr 2020. Das Atelier des Malers ist aufgelassen, der Werklauf der Malereien abgeschlossen. In der weltlichen Abgeschiedenheit des Kölner Ateliers entstehen unter Gerhard Richters Hand nunmehr einzig Zeichnungen. Am aufgeräumten Schreibtisch des Malers finden sich die Werkzeuge des Zeichners: Bleistifte unterschiedlicher Härtegrade, Radiergummi und Lineal. Es ist an der Zeit, in diesem Freiraum jenseits überbordender Diskurse zu seinem Gesamtwerk über Zeichenkunst nachzudenken – Gerhard Richters Zeichenkunst. Die Fülle dieses virtuosen Werkblocks ist mit Blick auf sein zeichnerisches Gesamtwerk überraschend. Anstelle eines Intermezzos setzt sie einen fulminanten Schlussakkord.

„Die kleinen Abstrakten Bilder waren [...] eine Erholung, eine Art Altersleichtsinn – ich muss nichts mehr beweisen, ich darf mich etwas gehen lassen. Nicht unkontrolliert, aber nicht mit einem so ausgesprochenen Willen oder einem Ziel …“ Das mag auch für die Münchner Auswahl von Gerhard Richters jüngsten Zeichnungen zutreffen. In diesem Sinne erprobt und variiert Richter in den Blättern Kontraste und Bezüge zwischen Fläche und Raum, Struktur und Linie sowie Form und Informel in jedem Blatt neu, um bei aller Unbeschwertheit seinen Zeichnungen eine Haltung zu geben – sein Maß aller Dinge. Die Suite der Bleistiftzeichnungen erscheint wie das Finale einer Partitur, das schlussendlich zur Ruhe kommt und in dem jede zeichnerische Nervosität und Härte ausklingt.

Die graphischen Elementarformen geben den kleinformatigen Grisaillen in ihrer ungreifbaren Monochromie entgegen ihrer realen Größe einen monumentalen Charakter. Beispielsweise gleiten die informellen Motive der Blätter vom 6.4.2020 (2) und 7.4.2020 schwerelos im Bildraum dahin, der sich leichterdings über die Blattgrenzen weiterdenken lässt. Der Zeichner Gerhard Richter erweitert seine stilistischen Mittel in den Grisaillen um das von ihm zur Technik erhobene Ausradieren und zeichnet in die grauschwarzen Valeurs mit dem Radiergummi scharf schneidende oder auch weich fließende bis neblig diffuse Linien hinein wie beispielweise in der Zeichnung vom 8.4.2020, die die sanfte Dramatik der einfarbigen Blätter einmal mehr steigern. Zusätzlich stimuliert er die monochromen Kompositionen, wenn er in die bleigrauen Flächen mit den Fingern hineinlaviert und teilweise scharf abgegrenzte Farbränder herausmodelliert, die den Zeichnungen partiell eine räumliche Dimension geben.

Mit den Monochromien treibt Richter seine lang erprobte zeichnerische Virtuosität auf die Spitze und verleiht den Werken eine zeitlose Dimension. Von Blatt zu Blatt gewinnt man zunehmend den Eindruck, dass der Künstler in der spröden Technik der Bleistiftzeichnung mit ihren begrenzten zeichnerischen Mitteln geradezu aufgeht, ihr mit Nonchalance jede Feinheit und Varianz entlockt und nahezu koloristische Blätter schafft. Es gelingt ihm, für jedes Blatt eine präzise zeichnerische Formulierung zu finden, ohne sich auf abstrakte Formen, konkrete Motive oder kompositionelle Arrangements einzulassen.

Wade Guyton

Barbara Hammer ǀ Chumash Bright & Chumash Bright 2

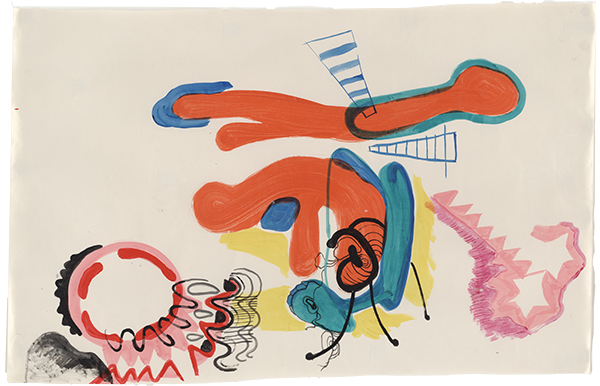

Mit Hilfe von PIN. Freunde der Pinakothek der Moderne konnten 2021 zwei großformatige Zeichnungen, „Cumash Bright“ und „Cumash Bright 2“ aus der Hand der damals jüngst verstorbenen amerikanischen Künstlerin Barbara Hammer (1939 – 2019) erworben werden. Dies ist ein großer Zugewinn für die Sammlung, da ihr Werk zu Lebzeiten vom Kunstmarkt nahezu unbeachtet blieb. Dem nicht genug war sie als lesbische Filmemacherin und politische Aktivistin Teil einer subkulturellen Randgruppe der amerikanischen Gesellschaft. Sie wäre also eine perfekte Quotenfrau, würde man das museale Lobbyregister der Old White Men neu verhandeln.

Barbara Hammer hat Schlagworte wie Queer als selbstbestimmte und unabhängige Frau immer als begriffliche Einengung verstanden. Auch ging ihr malerisch-zeichnerisches Werk nie wirklich verlustig. Vielmehr ist es in ihrer filmischen Arbeit aufgegangen und bleibt damit in einer anderen Form sichtbar. Sei es drum, ihr spektakuläres künstlerisches Frühwerk der späten 1960er- und frühen 1970er-Jahre überrascht uns heute mit dem zeitlichen Abstand einmal mehr. Zweifellos fordert es zu dem Vergleich mit Meisterblättern männlicher Künstlerheroen aus ihrer Generation heraus. In der Regel fehlen hochkarätige Werke von Künstlerinnen in den Museumssammlungen, so dass wir diese Gegenüberstellung vertagen müssen. Setzen wir daher zur Beantwortung der Frage nach der Relevanz der Erwerbung jenseits neuer Reglements noch einmal neu an. Auf den ersten Blick verteilen sich auf den beiden buntfarbigen Zeichnungen lose gestreut biomorphe Formen, die im Prozess des Werdens zu sein scheinen, so als könnten sie jeden Augenblick ihren Zustand verändern und die formlosen Motive sich zu eindeutigen Objekten auswachsen.

Beflügelt wird diese Vorstellung beispielsweise von der sternenförmigen Konstellation rechts unten auf „Chumash Bright 2“. Insgesamt erscheint die Farbverteilung eher intuitiv, ein kompositioneller Mittelpunkt wird ausgespart und die Motive sind lose verstreut statt kompositionell zueinander geordnet. Ihre Bedeutung bleibt so rätselhaft wie die der Vorbilder auf die sich die Künstlerin bezieht. Es sind die Felsen- und Höhlenmalereien der First Nations aus dem Stamm der Chumash, die über Jahrhunderte in der Küstenregion Kaliforniens beheimatet waren. Ein Teil ihrer spirituellen Identität hat sich in den zum Teil Jahrhunderte alten kultischen Malereien bewahrt auch wenn ihre Kultur durch den weißen Mann ausgelöscht wurde. Hammer suchte nach ihrem Coming-Out auf ausgedehnten Motorradtouren mit ihrer Partnerin in den Weiten Kaliforniens nach eben diesen unberührten Orten der geistigen Freiheit für ihr Leben und für ihre Kunst.

PIN ist es gelungen mit der Erwerbung von „Chumash Bright“ und „Chumash Bright 2“ zwei frühe Schlüsselwerke Barbara Hammers zu erwerben. Sie grenzen sich unmissverständlich von der erkalteten Verve der alles übertönende Malerei der New York School ab, die auch international in der Zeit als Dogma unumgänglich schien. Hammers Blätter künden von einer neuen nonkonformen Generation junger Künstler zu der sie selbst zählt, die unverbrauchte Referenzen jenseits des etablierten Kanons für sich nutzbar machten und mit neuen Fragestellungen und anderen ästhetischen Parametern alles anders machen wollten.

Rei Naito, Under the distance, the root of the light is flat, 1989

Eva Hesse, Untitled, 1965

Die Zeichnung „Untitled“, 1965, von Eva Hesse (1936 – 1970) ist ein kapitales Blatt der wichtigsten amerikanischen Künstlerin des 20. Jahrhunderts. Der Einfluss von Eva Hesse auf die Kunst der nachfolgenden Generation ist kaum abzuschätzen. Sie inspirierte nachhaltig Barbara Hammer und Nancy Spero, von denen auch mit Unterstützung von PIN. und dem Freundeskreis der Graphischen Sammlung Werke erworben werden konnten.

Hesse kam 1936 als Tochter eines jüdischen Rechtsanwalts in Hamburg zur Welt. Ihr Vater hatte damals wegen der Machtergreifung der Nationalsozialisten bereits Berufsverbot. 1939 gelang der Familie die Flucht in die USA. Wenig später beging ihre Mutter Suizid. Auch Eva Hesse war nur ein kurzes Leben beschieden, da sie bereits 1970 im Alter von nur 34 Jahren einer Krankheit erlag.

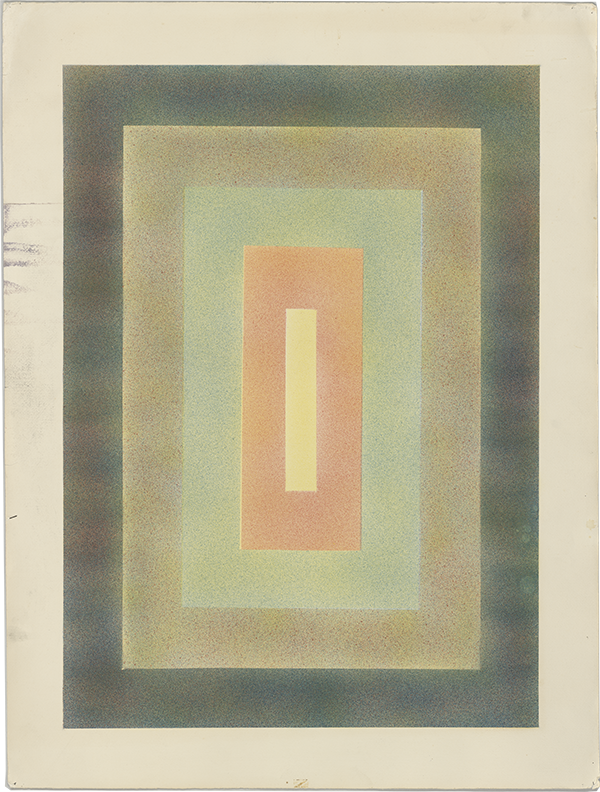

Obwohl Hesse besonders für ihre Bildwerke bekannt ist, wird unter Kennern auch die Qualität ihres zeichnerischen Œuvres hoch geschätzt und immer mehr entdeckt. In ihren Zeichnungen erweist sie sich als Erbin ihres Lehrers Joseph Albers, der das Bauhaus und das Black Mountain College maßgeblich prägte. Im Medium der Zeichnung verarbeitete Hesse die Einflüsse der von ihr verehrten Künstler und reagierte eigenschöpferisch auf deren Werk. Nicht zuletzt nutzte sie die Zeichnung auch zur Vorbereitung ihrer plastischen Arbeiten.

In dem Blatt Untitled aus dem Jahr 1965 formen Bleistift- und Farbstiftlinien Gegenstände, die weder eindeutig als organisch noch als maschinell-technisch zu beschreiben sind. Die Striche und Linien oszillieren vielmehr zwischen beidem. Die in zwei Richtungen weisende Form links erinnert sowohl an einen erigierten, nach oben strebenden Phallus, als auch an einen schlaffen, herabhängenden Penis. Die filigrane schlingende Form in der Mitte, die sich an Fühler der Vertikalform knüpft, evoziert einen weiblichen Eierstock. Er scheint einem Gebilde zu entspringen, das an eine weibliche Brust erinnert. Hesse unterlegt den Formen eine maschinenhaft-distanzierende Struktur, die nicht auf eine krude Darstellung von Sexualität zielt. Vielmehr befragt die Künstlerin die Dinge poetisch nach ihrem Wesen und den ihnen zugrundeliegenden verborgenen Bezügen.

In der Zeichnung Untitled deutet sich an, dass Hesse hier nicht stehen bleiben, sondern den wichtigen Schritt in die Auseinandersetzung mit dem Raum unternehmen wird: Noch im Entstehungsjahr von Untitled, 1965, erweitert sie den Bildraum in ihren Zeichnungen in die dritte Dimension und erfindet die Plastik im Medium der Zeichnung neu. Die Arbeit markiert damit einen entscheidenden Moment im Werk von Eva Hesse.

Die Tatsache, dass das Blatt während ihres prägenden Aufenthalts 1964/65 in Deutschland entstand, lässt es fast zwingend erscheinen, dass die Zeichnung für die Graphische Sammlung in München, als die wohl bedeutendste Institution ihrer Art für amerikanische Kunst des 20. Jahrhunderts in Europa, dauerhaft in den Bestand der Sammlung übergeht.

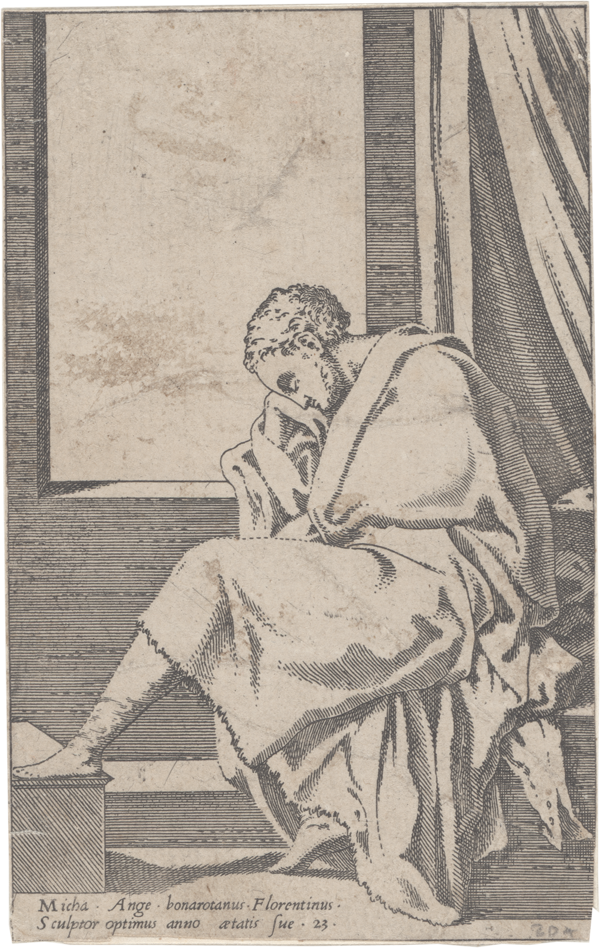

Léon Davent (zugeschrieben), Michelangelo im Alter von 23 Jahren, vor 1550

Der Darstellung geht ein in Kupfer gestochenes Raffael-Bildnis von Marcantonio Raimondi, „Raffael im Mantel“ von 1518/20 voraus. Raffael sitzt in diesem Bildnis zwischen einer leeren Leinwand und seinen Malinstrumenten und entwirft offenbar die Ideen zu seinen Werken im Kopf. Léon Davents (tätig zwischen 1540 und 1556) Radierung, die den jungen Michelangelo zeigt, ist dem Porträt Raffaels sowohl formal als auch inhaltlich verwandt. Auch Davent thematisiert das künstlerische, nach innen gewandte Sehen und die Weite der Gedanken des Genies. Michelangelo sitzt auf den Treppenstufen seines kargen Ateliers, das müde Haupt auf seine rechte Hand gestützt – eine Pose, die unmittelbar an Melancholikerportraits erinnert. Kein einziges Malutensil ist in dem Raum zu sehen, allein das Fenster hinter Michelangelos Kopf lässt an eine weiße leere Leinwand denken, die darauf zu warten scheint, von Michelangelos künstlerischen (Traum-) Visionen bemalt zu werden. Der Platz vor dem Fenster erscheint – ganz der Tradition des Künstlerbildnisses am Fenster verpflichtet – als Ort der Inspiration. Ähnlich wie in Marcantonio Raimondis Stich „Raffael im Mantel“ sind die Hände auch bei Michelangelo kaum zu sehen. Die Linke versinkt in den Falten des Gewandes und die Rechte ist durch das schwere Haupt beinahe gänzlich verdeckt. In kunsttheoretischen Traktaten des 15. und 16. Jahrhunderts galt die Künstlerhand als fundamental für den schöpferischen Prozess, da allein sie es ermöglicht, die im Geiste vorhandenen inneren Bilder zu konkretisieren. In den beiden Druckgraphiken jedoch erscheint die Dimension der manuellen Ausführung auf programmatische Weise ausgeblendet.

Frans Snyders, recto: Jagdhunde hetzen ein Wildschwein; verso: ein Eselskopf (?)

Jauuuuuul! Aus den offenen Mäulern der Hunde meint man förmlich ihre Aufregung und ihr Leid zu hören, während sie in dieser Federzeichnung einen Eber jagen und dabei selbst zu Gejagten werden. Der Eber scheint ein ebenso lautes gequältes Grunzen von sich geben. Mit ungeheuer schneller Feder erprobt der Zeichner – Frans Snyders (1579–1657) oder ein Künstler aus seinem engeren Umkreis – die Figurenkonstellation von Jägern und Gejagten in diesem Skizzenblatt (2021:100 Z). Besonders dramatisch sind zwei in starken Verkürzungen gezeichneten am Boden liegenden Hunde. In diesem Werk untersuchte der Künstler mittels eines standardisierten Figurenrepertoires, wie sich die Geschwindigkeit und Gewalt dieser Jagd künstlerisch vermitteln und vielleicht noch steigern ließe. Andere, bereits in der Sammlung vorhandene Zeichnungen von Frans Snyders sind dagegen sorgsam ausgeführte und kolorierte Studien, beinah Porträts einzelner Tiere. Anhand dieser Eberjagd wird Snyders‘ ungeheurer Einfluss in diesem Genre auf seine Zeitgenossen deutlich. Der auf Tierdarstellungen spezialisierte Maler war ein enger Mitarbeiter von Peter Paul Rubens (1577–1640), dessen Gemälde Löwenjagd und Nilpferdjagd sich in der Alten Pinakothek befinden, wo sie die Vorliebe der bayerischen Fürsten für das Thema der Jagden veranschaulichen. Nun ist dieses in neuer Vielfalt in der Staatlichen Graphischen Sammlung München präsent.

2020

Jackson Pollock, Ohne Titel

Wenngleich die unbetitelte Tuschfederzeichnung Jackson Pollocks von 1945 noch vor dem epochalen Traditionsbruch mit der abendländischen Malerei und Zeichnungskunst entstanden ist, spiegelt sie dennoch die direkte Auseinandersetzung mit der europäischen Avantgardekunst vor dem Zweiten Weltkrieg wider, die für die Entstehung des amerikanischen ›Abstract Expressionism‹ unabdingbar war.

Frei schwebend sind in den Bildraum zwei biomorph-figurative Abbreviaturen verspannt. Einen freien Fluss der Tuschfeder suggerierend, fügen sich die Linien geradezu traumwandlerisch zu Körperformen zusammen. Sie zeichnen zwei sich zugewandte Figuren nach, die tänzelnd umeinander schweben. Einzelne vermeintlich zufällig gesetzte Farbtropfen, zu flüchtigen Flecken verwischt, scheinen den unbewussten schnellen Fluss der zeichnerischen Linie zu bestätigen. Es ist die Mondsichel rechts unten im Bild, die den Tanz der Windsbräute verortet und die »Kritzelei« als subtil ausgewogene Komposition entlarvt.

Nicht von ungefähr erinnert Pollocks Zeichnungskunst in diesem Meisterblatt an die Technik der ›écriture automatique‹ und an die Motive der ›cadavre exquis‹ der französischen Surrealisten. Künstlerisch an erster Stelle wäre hier ihr Wortführer André Breton als Referenz zu nennen. Zugleich scheinen die verwischten Tuschfedertropfen Max Ernsts frühe ›Drippings‹ zu zitieren, wie auch in dem in die Fläche verspannten Motiv Marcel Duchamps erste polyfokale all-over Inszenierung in der Ausstellung ›First Papers of Surrealism‹ in New York 1942 nachklingt – ein Stilmittel, das später zum Markenzeichen der Pollockschen Malerei und Zeichnung werden sollte. Die genannten Künstler lebten damals als Exilanten in Amerika und machten mit ihrem Werk Eindruck auf die jungen amerikanischen Künstler und so wohl auch auf Jackson Pollock.

2019

52 Zeichnungen von K. H. HÖDICKE

Karl Horst Hödickes zeichnerischer Werklauf umfasst einen Zeitraum von mehr als drei Jahrzehnten. Auch wenn er seinem malerischen Œuvre qualitativ in nichts nachsteht, so ist seine Vielfalt nahezu unbekannt, denn bis heute steht der Maler und nicht der Zeichner im Zentrum der Aufmerksamkeit und Wertschätzung.

Auch wenn K. H. Hödicke zu jeder Zeit das kleine Format der Studienblätter schätzt, so nehmen die frühen ›DIN-A4-Zeichnungen‹ eine Sonderstellung ein. Ihre Bildideen erscheinen wie ein kunstkritisches Tagebuch dieses Jahrzehnts. In der Zusammenschau muss man sie als lakonische Randnotizen eines jungen scharfsinnigen Künstlers betrachten, der mit spielerischer Leichtigkeit die aktuellen künstlerischen Strömungen der Zeit kritisch in den Blick nimmt, die vom erkalteten Tachismus über die verkopfte Konzeptkunst bis hin zur spielerischen Pop-Art und zum subversiven Kapitalistischen Realismus reichen.

Für ein besseres Verständnis der ›DIN-A4-Zeichnungen‹ ist es hilfreich, sich den Zeitraum ihrer Entstehung – die zweite Hälfte der 1960er-Jahre – in Erinnerung zu rufen. 1966/67 verbringt K. H. Hödicke einen einjährigen Arbeitsaufenthalt in New York, an den sich ein exklusiver Studienaufenthalt in Rom in der Villa Massimo im Jahr 1968 anschließt. Wie viele andere junge deutsche Künstler auch nutzt Hödicke die vielversprechende Gelegenheit, aus der geistigen Enge der deutschen Nachkriegsgesellschaft auszubrechen. Ganz im Kontrast zum fiebrigen New Yorker Lebensgefühl hat er durch ein komfortables Stipendium in der Ewigen Stadt anschließend die Gelegenheit, die klassische römische Antike und lebendige italienische Kultur künstlerisch inspirierend hautnah zu erleben. Impressionen, die er für seine Arbeit gewinnbringend nutzt.

In den ›DIN-A4-Zeichnungen‹ dieser Zeit schlagen sich einzelne Gedankenblitze nieder, die über das Kleinformat nicht hinauswachsen und konzeptuelle Ideen bleiben. Beispielsweise kommentiert Hödicke auf seinen zeichnerischen Notizen treffsicher die deutsche Kleinbürgerlichkeit oder die Wirtschaftswunderwelt der Nachkriegsära. So zerteilt er die in hoffnungsvolles Grün getauchte Sinnfrage des Lebens in zwei fliegende Papierschnipsel, die sich eher zufällig auf dem Blatt zu einer unentschiedenen Ordnung zusammenfinden, die für sich spricht (der Sinn des Lebens). Oder die nachträglich von ihm als handkoloriert bezeichnete Visitenkarte von ›Blumen Exclusiv‹ verliert durch ihre farbliche Ausstaffierung mehr, als dass sie gewinnt, und die vermeintliche Exklusivität kommt als rosenrote Biedermeierlichkeit daher (Entwurf).

Rückblickend resümiert Hödicke für seine kleinformatigen Skizzenblätter: »Mag sein, dass die ›DIN-A4-Zeichnungen‹ einen lakonischen, subtilen Humor haben. Vielleicht war es eine gute Zeit für ›DIN-A4-Zeichnungen‹ – und ich kontinuierlich gut drauf?!«

KIKI SMITH, SCHENKUNG IHRES DRUCKGRAPHISCHEN WERKS

Laut Schenkungsvertrag von 2014 lässt Kiki Smith (*1954) ihr gesamtes in Auflage erschienenes druckgraphisches Œuvre der Graphischen Sammlung zukommen. Bis jetzt sind dies 254 Nummern, Inv.-Nr. 2015:284 D bis 2015:392 D, 2016:16 D bis 2016:94 D, 2018:3 D bis 2018:63 D, 2018:66 D bis 2018:69 D, 2018:76 D bis 2018:82 D. Die 254 Nummern wiederum umfassen 196 Einzelblätter, 43 mehrteilige Arbeiten, Serien und Mappenwerke (mit 252 Drucken) sowie 13 Künstlerbücher (mit 434 Drucken). Schlüsselt man diese in ihre Einzeldrucke auf, ergibt sich eine Gesamtzahl von 882. Weltweit ist damit die Graphische Sammlung die einzige öffentliche Institution, in der das publizierte druckgraphische Werk von Kiki Smith so umfassend vertreten ist. – Literatur: Ausst.-Kat. Touch. Prints by Kiki Smith (München, Staatliche Graphische Sammlung), hg. von Michael Hering und Birgitta Heid, Köln/München 2019. – Der Catalogue Raisonné zu der Schenkung erscheint in der Online Datenbank der Staatlichen Graphischen Sammlung.

Zentrales Thema im Werk von Kiki Smith ist die Frage nach dem Dasein des Menschen. Parallel zu richtungsweisenden Künstlern wie Nancy Spero oder Félix González-Torres begann sie, in ihrem Frühwerk der 1980er-Jahre den menschlichen Körper zunächst in der Form von Fragmenten zu thematisieren (z. B. ›How I know I’m Here‹; vierteiliger Druck, Linoleumreliefdruck; je Blatt ca. 295 x 1100 mm; Inv.-Nr. 2016:29-01-04 D. – ›Untitled (Kidneys)‹, 1995; Kartoffeldruck mit Blattgold; 498 x 780 mm; Inv.-Nr. 2015:291 D). Zeitaktuelle politische Fragen, wie der Umgang mit AIDS oder die Emanzipation, fanden in ihren Werken Resonanz. Seit 1992 wendet sie sich auch dem Tier als Begleiter des Menschen zu (z. B. ›Ginzer and the Birds‹, 1996; Lithographie, Collage; 446 x 528 mm; Inv.-Nr. 2015:293 D). Gleichzeitig begann sie, in biblischen Geschichten und seit 1999 auch in Märchen die wechselvolle Existenz des Menschen zu ergründen (z. B. ›Blue Prints: Virgin Mary‹, 1999; Radierung; 277 x 204 mm Platte, 511 x 409 mm Blatt; Inv.-Nr. 2015:331 D. – ›Pool of the Tears II‹; Radierung, Aquatinta und Kaltnadel; 1209 x 1821 mm Platte, 1295 x 1899 mm Blatt; Inv.-Nr. 2016:30 D). Seit Ende der 1990er-Jahre spürt sie zudem der Verbindung des Menschen zu Natur und Kosmos nach (z. B. ›Tidal‹, Künstlerbuch, Akkordeonfaltbuch mit Fotogravüre; Offsetlithographie und Siebdruck in einer handgefertigten leinengebundenen Schachtel; Buch geöffnet 489 x 3207 mm; Inv.-Nr. 2016:26 D).

Viele ihrer Sujets finden in der Druckgraphik ihren Ausgangspunkt, um anschließend in Skulptur, Glaskunst, Tapisserie und andere Medien übersetzt zu werden. Seit Beginn ihrer Karriere experimentiert Kiki Smith mit druckgraphischen Techniken auf vielfältigste Weise, ergründet in Kooperation mit Druckwerkstätten und Verlegern immer wieder neue Wege und kommt dabei zu einer Material- und Technikvielfalt, wie sie nur wenige Künstler beherrschen.

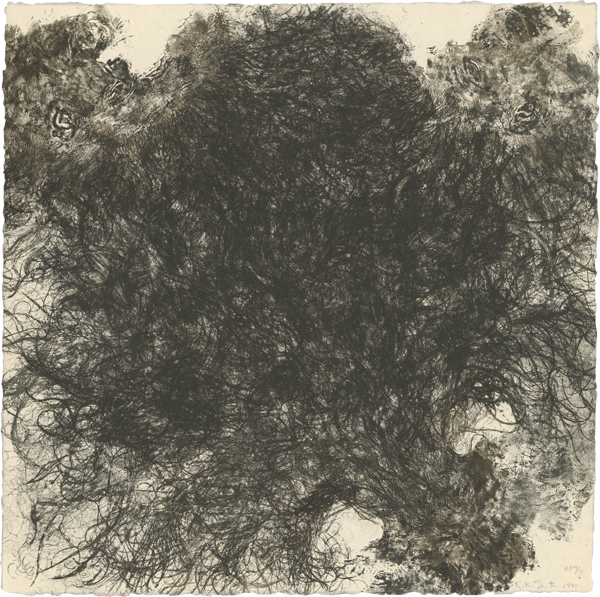

Die Arbeit ›Untitled (Hair)‹, 1990 (Lithographie auf Mitsumata handmade Japanese paper; 916 x 916 mm; Inv.-Nr. 2016:16 D) kennzeichnet das Anliegen der Künstlerin, die Sensualität menschlicher Körperteile wiederzugeben. Sie hegte damals den Wunsch, ein Kunstwerk zu schaffen, mit dem sie die Oberfläche des menschlichen Körpers gleichsam in die Fläche ausbreiten konnte. Auf dem großen quadratischen Blatt verteilt sich über die gesamte Fläche eine Fülle an Haaren, die im ersten Moment an das ausgebreitete, abgezogene Fell eines Tieres erinnert. Bei näherer Betrachtung erkennt man jedoch in den oberen Ecken die Abdrücke je einer Gesichtshälfte; in der rechten unteren Ecke ist der Abdruck eines Nackens zu sehen. Der Druck zeigt die Abwicklung des Kopfes der Künstlerin mit der ihr charakteristischen Haarmähne in der Mitte. Die Oberfläche ihrer Epidermis ist im wörtlichen Sinne auf das Blatt gebracht. Als Vorläufer können Jasper Johns’ vier Zeichnungen ›Study for Skin‹ (1962) gesehen werden, in denen der Künstler seinen Kopf auf dem Papier so abrollte, dass Spuren des Gesichts zurückblieben; dies griff er in der bei Universal Limited Art Editions (ULEA) ausgeführten Lithographie ›Skin with O’Hara Poem‹ (1963–1965) wieder auf. Der lang verfolgte Wunsch von Kiki Smith, den Körper aufgefaltet in einer 360-Grad-Darstellung zu zeigen, gelingt ihr schließlich mit ›My Blue Lake‹, 1995 (Photogravüre, à la poupée eingefärbt und Lithographie auf En Tout Cas paper; 853 x 1162 mm Platte, 1110 x 1391 mm Blatt; Inv.-Nr.: 2018:47 D).

WILHELM VON KOBELL, REITER VOR SCHLOSS GREIFENBERG, UM 1802

Wilhelm Kobell (1766–1853), ab 1817 Ritter von Kobell, stammt aus einer Mannheimer Familie von Landschaftsmalern. In den 1790er Jahren begann er sich mit der oberbayerischen Landschaft auseinanderzusetzen. Neben seinen Ansichten von Ortschaften, die er minutiös portraitierte, schuf er Landschaften mit tiefliegendem Horizont, die es ihm erlaubten im Vordergrund wie auf einer Bühne Figuren und Szenen anzuordnen, so auch in seinen Radierungen ab 1800, Serien mit Pferden, Reitern und Hunderassen. Die bislang unpublizierte aquarellierte Federzeichnung ist die direkte Vorlage zu der gleichnamigen Radierung von der sie nur in minimalen Details abweicht. So wirkt sie auf den ersten Blick wie eine kolorierte Druckgraphik.

Denn Kobell schuf Umrissradierungen ausschließlich mit hauchzarten Linien, die er selbst oder auch andere für ihn kolorierten, so dass sie von seinen Aquarellen kaum zu unterscheiden waren. Die kleinen Bilder waren demnach bei seinen Zeitgenossen erfolgreich, weswegen sie heute nur noch selten in gutem Zustand erhalten sind.

Die Gemeinde Greifenberg, nordwestlich des Ammersees gelegen, kannte der Künstler von seinen Sommeraufenthalten auf dem unweit gelegenen Schloss Emming, das seinem Schwiegervater gehörte. Obwohl der Reiter ein Idealtypus ist, verband ihn Kobell also mit einer ganz konkreten Vedute.

FRIEDRICH SUSTRIS, ENTWURF FÜR EINE FASSADENDEKORATION MIT DREI BRUNNEN

Friedrich Sustris erhielt seine Prägung in Florenz, insbesondere im Atelier von Giorgio Vasari. Von 1563 bis 1567 arbeitete er dort als Gehilfe an der Innengestaltung des Palazzo Vecchio, am Katafalk des 1564 verstorbenen Michelangelo, lieferte Entwürfe für die Gobelinmanufaktur des Cosimo de’ Medici, wurde Mitglied der Accademia del disegno. Spätestens seit 1568 war Sustris nördlich der Alpen tätig, bis 1573 in Augsburg, wo er Dekorationen im Wohnhaus Hans Fuggers realisierte. Danach wechselte er an den Münchner Hof. Drei Jahre lang arbeitete er für die Burg Trausnitz über Landshut, um 1580 nach München berufen zu werden; dort bekam er die Leitung aller wichtigen künstlerischen Projekte übertragen.

Dass sich Sustris mehr und mehr auf’s Zeichnen verlegt hat, rührt von den immer umfangreicher werdenden Verantwortlichkeitsbereichen des, wie er oft bezeichnet wird, »General-Intendanten« der bayerischen Hofkunst. Er lieferte Entwürfe für Skulpturen, gegossene Bildwerke, Kirchengerät, kunsthandwerkliche Arbeiten jeder Couleur, Gemälde, Tapisserien, Möbel und vieles andere, selbst die Anlage von Gärten oblag seinen Anweisungen. Nach Florentiner Vorbild war Sustris verantwortlich für ein Gesamtbild aller bildkünstlerischer Leistungen. Hinzu kommen architektonische Aufgaben, vom Ausbau des Antiquariums und des Grottenhofs der Residenz bis hin zur Planung der Jesuitenkirche St. Michael, seinem baukünstlerischen Hauptwerk. Dass Sustris viel gezeichnet hat, lässt sich sogar statistisch durch das »Einnahmen- und Ausgabenbuch« des Hofs belegen. Sustris werden immer wieder große Mengen Papier ausgehändigt, etwa um »Visier zu machen«, »die Portal und anders auf zu reißen«, »zu mehrlei Model zu machen«. Wie man einen großen Betrieb leitet, hatte er bei Vasari gesehen. Den Mitarbeiterstab dirigierte er mittels seiner als Imperative zu verstehenden Zeichnungen.

Charakteristisch für Sustris’ Risse ist eine stets gültige Ausformulierung, bei der in kontrolliertem Arbeitsvorgang Feder und Lavierung dominieren. Pentimenti, Experimente während des Zeichnens oder nachträgliches Umarbeiten finden sich kaum jemals. Sustris’ Visierungen zeigen sich vielmehr in blitzblanker Perfektion. Insbesondere der Kontur und die klar durchgezogene Linie bestimmen den Charakter seiner Blätter. Auffällig ist ein offensichtliches Tabu: Sustris scheut die Schraffur; Dunkeleffekte, Tiefe, Räumlichkeit werden ausschließlich mit dem virtuos beherrschten Lavierpinsel erzielt. Parallel- oder Kreuzschraffuren, ein althergebrachtes Hilfsmittel gerade der deutschen Zeichenkunst, wird konsequent gemieden. Das erzielte Klangbild ist dementsprechend klar, durchhörbar, luzide: Sustris, »die bedeutendste Figur des Spätmanierismus höfischer Prägung in Deutschland«, ist »einer der großen Zeichner seiner Epoche« (Heinrich Geissler).

Der als »Italienisch. 17. Jh.« im Kunsthandel neu aufgetauchte kleinformatige Entwurf zeigt eine Fassade, die von Pilastern in drei hochrechteckige Felder unterteilt wird. In die Felder sind halbrund Nischen eingelassen, die Schalenbrunnen aufnehmen. Zentral umfängt eine Konche einen Springbrunnen; die Halbkuppel gibt den formal perfekten Hintergrund für die emporgepumpten, in Bögen herabrieselnden Fontänen. Die flankierenden kleineren Nischen schließen nach oben horizontal ab; raffiniert ist die Konchenform durch darüber eingebaute halbrunde Muschelnischen wiederholt, um zugleich die Möglichkeit zu schaffen, antikisch wirkende Büsten einstellen zu können. Abgeschlossen wird der mannigfach von streng vertikalen und horizontalen architektonischen Elementen gestaltete Wandaufriss durch ein Gesims, das zentral ein seitlich von Vasen begleitetes Wappen bekrönt. Verwandt ist das Blatt einem Entwurf in der Graphischen Sammlung der Staatsgalerie Stuttgart (Inv.-Nr. 123), der, ausgewiesen durch das Wappen, ein pompöses Brunnenprojet im Wohnhaus Hans Fuggers vorbereitet hat. Auch im vorliegenden, in der charakteristisch snobistischen Kühle gehaltenen Entwurf sind die Geraden scharf mit dem Lineal gezogen; über diesem Raster verteilt die flinke Feder aus dem Handgelenk hingeworfene Aperçus. Auch hier ist das Wappen geviert, freilich sind die Felder noch nicht belegt. Es könnte sich um das Fuggersche Wappen handeln, jedoch auch um das der Herzöge von Bayern. Beim zentralen Brunnen wurde die Basis des Beckens durchgestrichen. Dies mag dafürsprechen, dass es sich um einen Entwurf handelt, der dem Auftraggeber vorgelegt worden war und in diesem Detail abgewandelt werden sollte.

EDWARD VON STEINLE, KRÖNUNG MARIENS, UM 1876

Der aus Wien stammende Edward von Steinle (1810–1886) hatte sich Ende der 1820er Jahre den eine Generation älteren deutsch-österreichischen Künstlern in Rom angeschlossen, die unter dem Spitznamen „Nazarener“ einen neuen, an der italienischen wie deutschen Renaissancemalerei geschulten Stil entwickelt hatten. 1834 kehrte er nach Deutschland zurück und lernte an der Münchner Akademie der bilden Künste bei Peter von Cornelius (1783–1867) die Monumentalmalerei. Mit seinen Wandbildern in Kirchen unter anderem in Frankfurt a.M. und Speyer wurde Steinle in dieser Gattung einer der angesehensten Vertreter seiner Zeit. Mit seiner Kunst trug er den Stil der Nazarener noch weit in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts.

In Folge des deutsch-französischen Kriegs von 1871/72 war Straßburg in das neue deutsche Kaiserreich eingegliedert worden und das berühmte Liebfrauenmünster der Stadt musste nach Kriegsbeschädigungen restauriert werden. Es spricht für Steinles Ansehen, dass er im Zuge dessen den Auftrag erhielt, den Chor der gotischen Kirche mit einem Fresko auszumalen. Der Künstler entschied sich für ein an byzantinische Mosaike erinnernde Gestaltung, in deren Zentrum die Krönung Mariens steht. Dies mag aus heutiger Sicht anachronistisch erscheinen, wirkt jedoch in der Kirche selbst ganz harmonisch. Die detaillierte Zeichnung ist eine Vorstudie hierfür, denn in der endgültigen, heute noch erhaltenen Wandmalerei sind einige Abweichungen zu beobachten.

Die Zeichnung ist Teil eines Konvoluts von insgesamt zehn Zeichnungen des Künstlers, die durch eine Stiftung des Münchner Sammlers Max Oppel in die Sammlung kam. Der Bestand der Zeichnungen Steinles konnte so substantiell erweitert werden.

PAUL KLEE, EIN KRANKER MACHT PLÄNE

Paul Klees Bleistiftzeichnung Ein Kranker macht Pläne von 1939 zählt zu den zeichnerischen Meisterblättern aus dem Spätwerk des Künstlers. Mit wenigen Strichen bringt Klee sein Können auf den Punkt. Bis heute befand sich das Blatt im Besitz der Erben Paul Klees, gleichwohl es immer wieder in wichtigen Ausstellungen zum Werk des Künstlers zu sehen war. Auch in der Literatur über das Spätwerk Klees nimmt es eine Schlüsselrolle ein.

Mit dem für ihn bekannten feinen Humor und seiner Lust zur Parodie konstatiert Paul Klee in den mit asketischer Enthaltsamkeit gesetzten Linien fraglos seinen eigenen Krankenstand. Die Bettstatt mit ihren runden Höhen und spitzen Tiefen assoziiert von Ferne eine Fieberkurve und entwickelt unter dem auf eine Linie reduzierten Körper ein beunruhigendes Eigenleben. Am Himmel scheinen sinnlich-amorphe Wolkenkissen zum Greifen nahe. Aber die Hände an den vom Körper abgelösten Armen fassen ungesteuert ins Leere. Schicksalhaft balanciert der Kranke eine Kugel auf seiner Stirn, möglicherweise ein Gradmesser seiner Befindlichkeit. Vielleicht tritt sie schon im nächsten Augenblick eine Talfahrt an. Oder handelt es sich bei der »Kugel« um einen HNO-Spiegel, den der Arzt auf der Stirn trägt und der dem Kranken selbst schon wie ein Menetekel auf dem Kopf sitzt?

Mit dem Erwerb dieser berührenden und einfühlsamen und dabei hoch bedeutenden Zeichnung Paul Klees konnte eine empfindliche Lücke im Bereich des Spätwerks dieses Ausnahmekünstlers in der Graphischen Sammlung geschlossen werden.

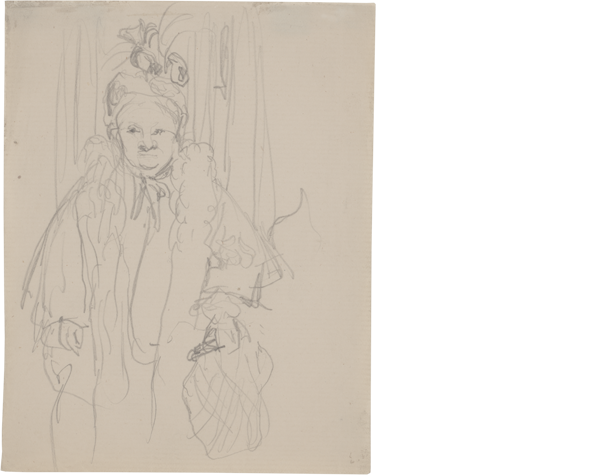

STUDIEN UND SKIZZEN ÉDUARD VUILLARDS

Éduard Vuillard (1868–1940) entwickelte im ausgehenden 19. Jahrhundert einen ganz eigenen Blick auf Figur und Raum. In seinen Zeichnungen ist er ebenso beobachtend wie nachdenkend an dem interessiert, was ihm gerade vor Augen stand. Nicht selten erarbeitete er daraus ein rätselhaftes und überraschendes Bild, das dem Betrachter das Sehen lehren kann. Daneben erweist er sich in seinen Portraits von meist ihm sehr vertrauten Menschen als ein besonders sensibler Beobachter. Das Interesse an Künstlern, denen das Zeichnen ein zentrales Anliegen in ihrem Werk war, eint das Konvolut aus der Münchner Sammlung von Ilse Schmidhuber-Schneider.

Ihre Schenkung ist daher ein besonderer Glücksfall und eine grandiose Erweiterung der Bestände der Staatlichen Graphischen Sammlung München. Neben Zeichnungen von Pierre Bonnard, Georges Lacombe, Max Liebermann, Aristide Maillol, Adolph von Menzel, Paula Modersohn-Becker und Félix Vallotton umfasst das Vermächtnis der Sammlerin auch acht Zeichnungen von Vuillard. Nach früheren Erwerbungen von Zeichnungen und Druckgraphiken des Künstlers sowie nach der Schenkung von Probe- und Zustandsdrucken der Lithographien Vuillards durch Sabine Helms hat damit die Staatliche Graphische Sammlung München einen der herausragenden Bestände an Werken dieses französischen Künstlers.

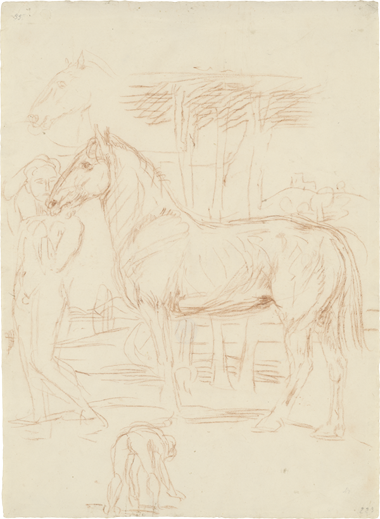

GIOVANNI BATTISTA TIEPOLO, KOPF EINES MANNES MIT KAPPE, 1750

Markante Züge, ein volles Kinn und weich geschwungene Lippen unter kräftiger Nase charakterisieren das Profil. Eine Kappe rührt im Nacken an den Mantelkragen und ist tief über die Stirn gezogen, so dass sie die Augen verschattet. Wohlig in festes Tuch gehüllt, ist der Mann ganz bei sich und gönnt uns keinen Blick. Die Gesichtszüge verlieh ihm der Zeichner wie im Vorbeigehen: Teils locker dahinzuckende, teils schärfer akzentuierende Striche in Rötel auf blaugrünem Papier verschummern nur hie und da zu dichteren Schattenzonen in warmem Rot. Über diese Andeutungen huschen samtige Lichter, die nur im Bereich des Kragens und auf der Kappe ein wenig dichter gestreut sind.

Giovanni Battista Tiepolo (Venedig 1696 – 1770 Madrid) gelang es mit traumwandlerischer Sicherheit in wenigen Augenblicken eine Persönlichkeit zu erschaffen, von der wir zwar nicht wissen wer sie ist, die sich aber in unsere Auffassung einprägt wie lebendig. Der Künstler löst sich in dieser Momentaufnahme von traditionellen künstlerischen Bindungen und betritt Neuland, auf dem das Individuum seine Würde einfordert und sich der Realismus des 19. Jahrhunderts anzukündigen beginnt.

Entstanden ist die Zeichnung nach aller Wahrscheinlichkeit auf der Reise von Venedig nach Würzburg im November/Dezember 1750. Dies legt die alpenländische Kopfbedeckung nahe, die in Abwandlungen auch in anderen Blättern Tiepolos begegnet, die um die gleiche Zeit datiert werden. In der Graphischen Sammlung reiht sich die Arbeit auf schönste Weise an venezianische Bildnisse in breit zeichnenden Stiften wie Tintorettos berühmte Münchner Studie zum Kopf des sogenannten Vitellius (Abb.) aus der Sammlung Kurfürst Carl Theodors.

MAX LIEBERMANN, NETZFLICKERINNEN, 1897

Seit seinem Gemälde ›Die Netzflickerinnen‹ von 1887/88 (Hamburger Kunsthalle) hat Max Liebermann (1847–1935) dieses Sujet mühsamer Frauenarbeit unter freiem Himmel immer wieder beschäftigt. Die Zeichnung steht mit ihrem Verzicht auf die zentrale Figur des Hamburger Bildes und mit den bewegten Wolken zwischen der 1894 für den Münchner Verein für Original-Radierung geschaffenen Radierung und dem bildartig ausgearbeiteten Pastell von 1898 (Privatbesitz), bei dem die arbeitenden Frauen noch vereinzelter und ruhiger von der Landschaft umfangen sind. Sie könnte also zur Vorbereitung des Pastells gedient haben. Der malerische Duktus der weichen Kreiden war Liebermanns bevorzugte Technik, wenn er nicht nur skizzieren, sondern gleich Zwischentöne in seine Zeichnungen bringen wollte. Die Netzflickerinnen sind hierfür ein besonders schönes Beispiel, das den Bestand der Zeichnungen des Künstlers, in der Staatlichen Graphischen Sammlung München, der schon in 1880er und 1890er Jahren durch Ankauf direkt beim Künstler aufgebaut wurde, ideal ergänzt.

ADOLPH VON MENZEL STEHENDER MANN MIT ZYLINDER, 1867

Die Skizze eines Herrn, der sich leger an einen Baumstamm lehnt und etwas beobachtet, ist typisch dafür wie Adolph von Menzel (1815–1905) alltägliche Details und Gesten beobachtet hat.

Er setzte dieselbe Figur zweimal nebeneinander. Während in der linken Skizze die Haltung des Anlehnens nicht wirklich nachvollziehbar ist, werden in der rechten Skizze mit der Angabe des Baumstamms und der plastischen Ausführung der Figur dieses Motiv des Anlehnens und die Blickrichtung erst verständlich. Menzel verwendete diese Skizze für die Figur der zentralen, in ein Gespräch verwickelten Gruppe in seinem Gemäldes „Ein Nachmittag im Tuileriengarten“ von 1867 (National Gallery, London), in dem er einen scheinbar spontanen Eindruck von seiner Reise zur Pariser Weltausstellung komponierte. In zahlreichen Einzelfiguren und einer ganzen Reihe von einzelnen Szenen sind seine Beobachtungen im Gemälde zu einem Panorama des bürgerlichen Freizeitlebens in einem Park zusammengetragen.

2018

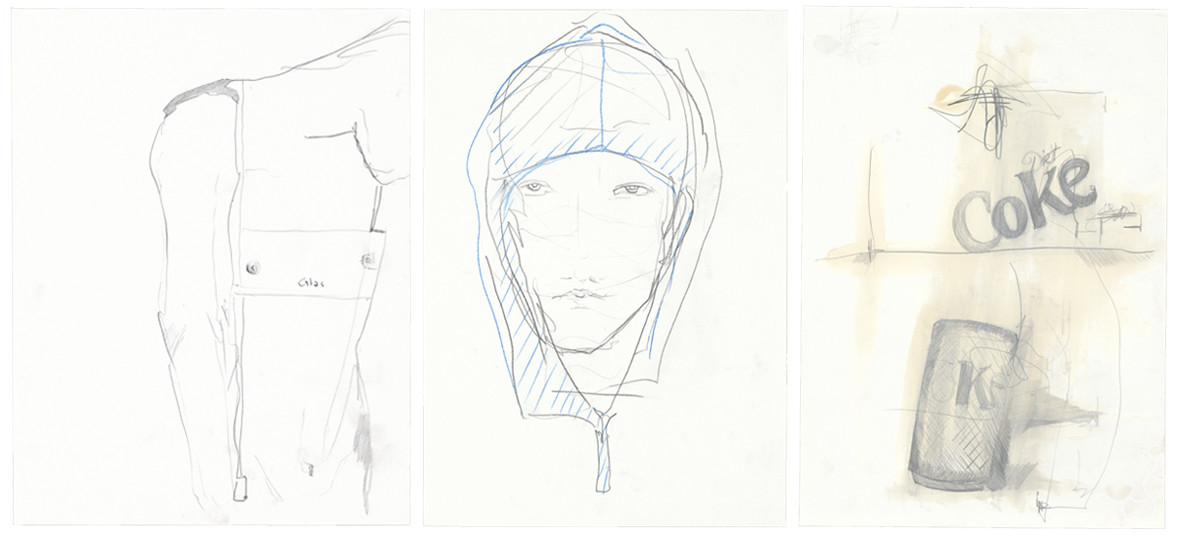

Anne Imhof, Drei Skizzenblätter zur Performance FAUST

Anne Imhofs künstlerischer Beitrag für den deutschen Pavillon zur 57. Biennale fügt dem Verständnis von Glas als Werk- und Baustoff für das 21. Jahrhundert einen bislang kaum gesehenen neuen Aspekt hinzu.

Imhof hat den durch die Nationalsozialisten 1938 umgebauten Pavillon mit einer gläsernen Architektur überformt. Im Außenbereich trennten verzinkte mannshohe Zäune und Glaswände den deutschen Pavillon von der offenen Gartenlandschaft ab. Der Grenzziehung verliehen zwei lauthals bellende Dobermänner Nachdruck, die jenseits der Zäune patrouillierten. Im Gebäudeinneren setzten sich die Grenzziehungen fort. Perfekt bemaßte und solide gebaute Glaswände zertrennten teilweise die Durchgänge, gläserne Wandpulte bildeten bizarre Aussichtsplattformen für die Akteure der Performance ›Faust‹ und ein eingezogener Glasboden teilte den Raum in eine Ober- und Unterwelt. Die gläserne Hülle wurde zu einer neuartigen Demonstration von Macht – Glas trennt in Imhofs architektonischer Interpretation unüberbrückbar ab, schließt aus oder ein. Die Frage, wer aus- oder eingeschlossen wird, wer dazu gehört und wer nicht, bleibt zunächst offen. Eine Antwort darauf mag in Imhofs Performance ›Faust‹ zu suchen sein, die die Räume mit neuem Leben füllte. Der »neue Mensch«, der mit der Architektur in den Pavillon Einzug hält, trat in Gestalt junger Akteure auf, die sich, so scheint es, als Einzige frei zwischen den Raumebenen und gläsernen Mauern bewegen konnten.

Erste Gedanken für die Biennale-Performance ›Faust‹ notierte Anne Imhof in zarten Bleistiftskizzen. Sie zielen nicht auf die Architektur, sondern auf die Gesichter und die Körpersprache der Akteure. Mehrfach taucht in den Blättern die Beischrift »Glas« auf, mit der sie Gesichtsmasken und einzelne Körperaccessoires bezeichnet. Die Blätter legen nahe, dass die gläserne Unnahbarkeit der Architektur zuerst auf den Körpern und Gesichtern der jungen Menschen sichtbar werden sollte. In der eigentlichen Performance wird diese Regieanweisung zum Programm. Analog zur äußeren Gefühlskälte der Architektur erscheint das Lebensgefühl der Akteure manipuliert, wird eine Empathielosigkeit verordnet, die sich in der Starre der Gesichter und Gesten ausdrückt. Wo immer sie im Zuge der mehrstündigen Performance im Pavillon auftauchen, demonstrieren die Akteure eine in ihrer Schwere- und Lautlosigkeit perfide und hybride Unnahbarkeit, wie wir sie realiter in unserer aktuellen Alltagskultur zunehmend erleben können. Es ist, als stünde zwischen ihnen und den Biennale-Besuchern eine emotionale Wand aus kaltem Glas: Sie werden zum leibhaftigen Abbild dieses neuen inhumanen gläsernen Mikrokosmos.

HANS ULRICH FRANCK, SEXTUS TARQUINIUS KÖPF MOHNBLUMEN

Um 1590/95 in Kaufbeuren geboren, war Hans Ulrich Franck seit 1637 als Maler, Zeichner und Radierer in Augsburg tätig; dort starb er 1675. Bekannt ist Franck heute vor allem durch 25 bildstarke Radierungen über die Greuel des Dreißigjährigen Krieges, die Leid und Schrecken, Plünderung und Mord rigoros ins Bild setzen. Rund vierzig Zeichnungen orientieren sich in einer gleichsam neomanieristischen Diktion deutlich an Johann Heinrich Schönfeld (1609–1684), mit dem Franck befreundet war. Charakteristisch sind etwa schlank gewachsene Figuren in prätentiöser Haltung oder im Wind strähnig-zerzauste, züngelnde Haarpracht.

Das neu aufgetauchte Blatt beschäftigt sich mit einem selten dargestellten Thema, das in Livius’ ›Ab urbe condita‹, der Chronik Roms, überliefert ist. Sextus Tarquinius, der letzte König vor der Republik Rom, belagert lange ohne Erfolg die nahe gelegene Stadt Gabii. Er greift zu einer List und schickt seinen Sohn Sextus zu den Eingeschlossenen, um sich als vermeintlicher Überläufer und Feind seines Vaters auszugeben. Sextus gewinnt schnell das Vertrauen der Gabier, wird gar zu deren Heerführer gewählt. Um weitere Instruktionen seines Vaters einzuholen, schickt er ihm heimlich einen Boten. Statt mit diesem zu sprechen, schlägt Sextus Tarquinius wortlos die Köpfe am Wegrand stehender, hoher Mohnblüten ab. Der Sohn versteht die stumme Botschaft: Durch Intrige und Mord beseitigt er nach und nach die politische und militärische Führung der Stadt. Derart ihrer Elite beraubt und durch Geschenke gewogen gemacht, entschließen sich die Bürger, Gabii kampflos den Römern zu überlassen.

Franck hat mehrfach für Augsburger Goldschmiede gearbeitet.

Auch hier mag die stimmig in ein Oval komponierte Zeichnung der Entwurf für einen in Silber getriebenen Schalenboden sein (eine Gattung, von der sich – von neuem Zeitgeschmack rasch überholt und geschwind eingeschmolzen – nicht allzu viele Beispiele erhalten haben). In distinguierter Gesellschaft aufgetischt, dürfte das Prunkgeschirr die politische Tugend strategisch durchdachter Konfliktlösung angemahnt haben – stimmte das Ergebnis, war das angewandte Mittel intriganter Täuschung immer schon akzeptiert.

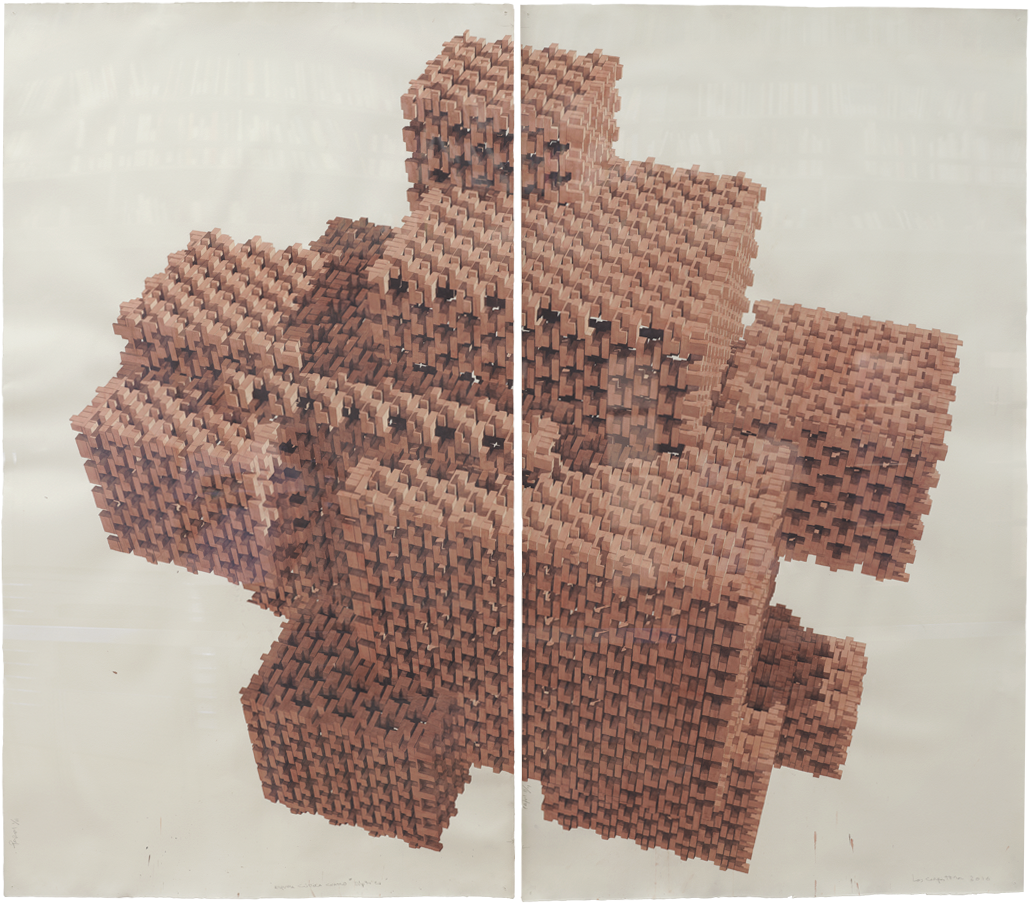

LOS CARPINTEROS, ESPUMA CÚBICA CUATRO

Die zweite Phase des deutschen Expressionismus mit seinen Zukunftsvisionen materialisierte sich in der Architektur zuerst im sogenannten Backsteinexpressionismus. Beeindruckende Beispiele hierfür sind das Chilehaus in Hamburg, 1922/24 von Fritz Höger, das Revolutionsdenkmal in Berlin, 1926 von Mies van der Rohe, und das Haus Atlantis in Bremen, 1930/31 von Bernhard Hoetger – visionäre Ziegelstein-Architekturen für eine neue Gesellschaft aus einem leicht verfügbaren und zu bearbeitenden Material, dessen Geschichte weit vor die deutsche Backsteingotik zurückreicht.

Genau an diesem Punkt setzt das großformatige zweiteilige Aquarell Espuma Cúbica cuatro, 2016, des in Madrid arbeitenden kubanischen Künstlerduos Los Carpinteros an. Beeindruckend ist nicht allein die Größe des Motivs, sondern auch, dass diese aquarellierte architektonische Vision trotz der wuchtigen Masse schwerelos im grenzenlosen Nichts wie eine Fata Morgana zu schweben scheint und damit par excellence die Idee eines Traumgebildes befördert.

Das Diptychon wurde genauso wie die dazugehörigen Modellarchitekturen aus Ziegelstein für eine Einzelausstellung in der Berliner Galerie KOW geschaffen. Das international bekannte und renommierte Künstlerduo greift hier wie auch in anderen Ausstellungsprojekten auf eine lokale Tradition zurück und bindet das Werk in einen größeren kulturellen Kontext ein. Der Ziegel ist bei ihnen nicht mehr nur das Material der deutschen Gotik und der Moderne zwischen den Weltkriegen, vielmehr betrachten sie ihn als einen Gesandten einer kulturellen Errungenschaft, die sich weltweit durch alle zukunftsorientierten Kulturen seit der Jungsteinzeit zieht. Seitdem die Menschen sesshaft geworden sind, wurde Ziegel für den Haus- und Städtebau verwendet – ein kultureller Quantensprung in der Entwicklung erster Hochkulturen. Eine Quintessenz, die das Aquarell wie ein plakatives Manifest erscheinen lässt.

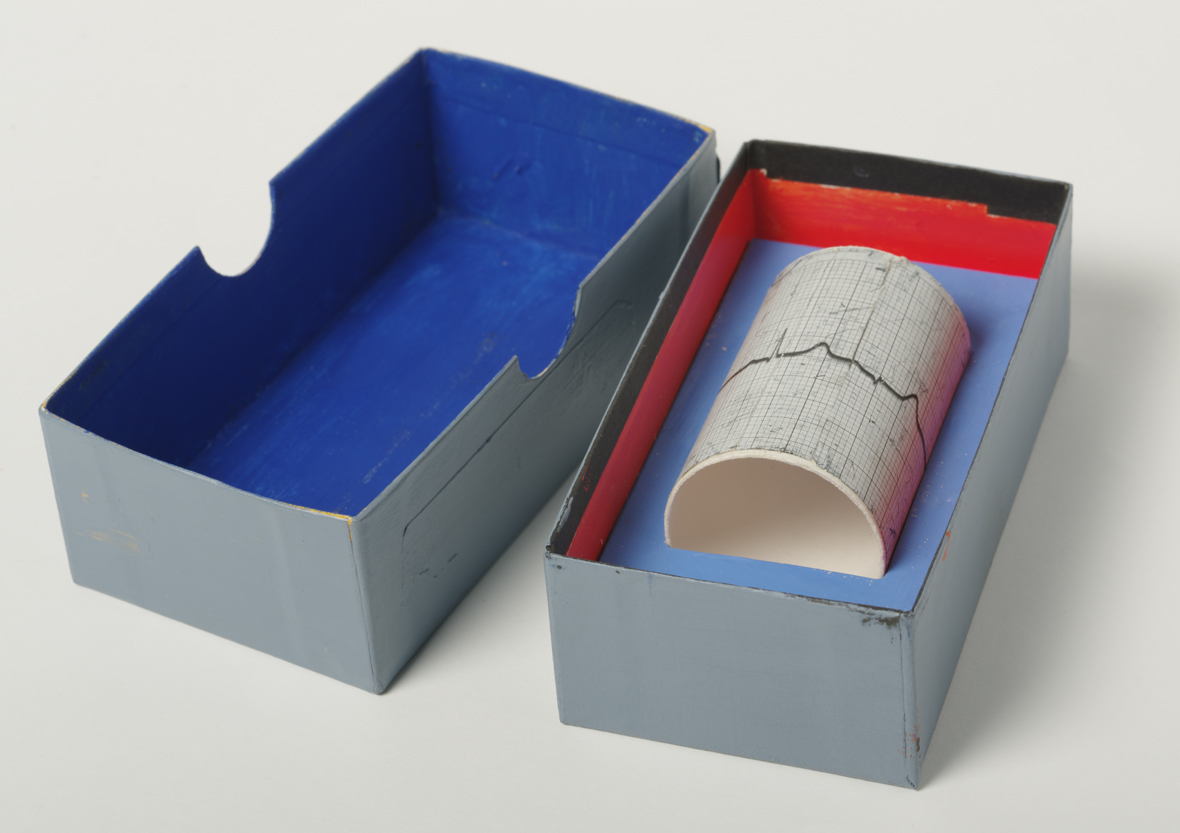

BRIAN OʼDOHERTY, DUCHAMP BOXED

Die in Tinte gesetzte Linie des Objekts ›Duchamp boxed‹ bewahrt nichts weniger als das Portrait Marcel Duchamps auf. Eine abstrakte Vorstellung, deren unverschämte Direktheit an Lebendigkeit gewinnt, wenn man bedenkt, dass das Portrait nach dem Leben gezeichnet wurde, hält die schwarze Linie doch als Teil einer kardiographischen Aufzeichnung einzig Marcel Duchamps Herzschlag fest und bildet damit den Kern der menschlichen Existenz ab. Mit Blick auf Duchamps Kunstverständnis seiner Ready-mades ließe sich daraus folgern: »Disegno – Ich zeichne, also bin ich«, als existentielle zeichnerische Selbstbehauptung des Individuums. Durch seine Unauffälligkeit hätte es der kardiografischen Zeichenrolle wie den frühen Prototypen der Ready-mades ergehen können, die als Artefakte unerkannt und nicht erhalten blieben, wäre sie nicht vorausschauend von Brian OʼDoherty in die signalfarbende Schachtel gebettet worden.

Marcel Duchamp selbst hätte sich mit diesem Portrait hinters Licht geführt fühlen müssen, hatte doch der Arzt, Kunsttheoretiker und Künstler Brian O’Doherty alias Patrick Ireland seinen Künstlerfreund vor einem gemütlichen Abendessen im Kreis von Freunden am 4. April 1966 mit dieser Aktion überrascht. Stattdessen antwortete Duchamp, schlagfertig wie er war, nach dieser ungewöhnlichen Portraitsitzung: »[Thank you] from the bottom of my heart« und fügte zweideutig fragend hinzu: »How am I?«

O’Doherty, der wenig später mit seinem epochalen Buch ›Inside the White Cube‹, 1976 in der Kunstwelt für Aufruhr sorgen sollte, radikalisiert sein erstes 1966 geschaffenes Portrait mit diesem zwei Jahre später entstandenen Objekt ›Duchamp boxed‹, stellt es doch zugleich eine Apotheose auf Duchamps Konzept des Ready-mades dar – möglicherweise als unmittelbare Reaktion auf Duchamps Tod im gleichen Jahr. Der von einer Maschine festgehaltene Herzschlag, dessen zeichnerischer Niederschlag de facto in seiner augenblicklichen Authentizität keine Vergangenheit und keine Zukunft kennt, schafft nachgerade eine moderne in einer Schachtel eingebettete Effigie, die mit ›Duchamps boxed‹ auch in Abwesenheit den Avantgardisten leibhaftig gegenwärtig hält.

HANS VON MARÉES, STUDIE ZU "HESPERIDEN I": DIE BEIDEN MÄNNER (ZWEITE FASSUNG)

Der griechischen Mythologie nach hüteten Nymphen, die Hesperiden, in einem wunderschönen Garten einen Baum mit goldenen Äpfeln, den die Göttin Gaia – ihr Name bedeutet „Erde“ – der Göttin Hera zu ihrer Hochzeit mit Zeus wachsen ließ. Die Äpfel verliehen den Göttern ewige Jugend. Herakles gelang es durch eine List, diese Äpfel zu rauben.

Hans von Marées (1837–1887) beschäftigte sich mit diesem mythologischen Thema über Jahre intensiv und arbeitete in seiner Zeit in Rom an zwei Fassungen eines Triptychons mit diesem Thema 1879/80 und 1884/87. Die neu erworbene Zeichnung zeigt in einer ebenso spontanen wie sicher gesetzten Skizze Überlegungen zu einem der Flügelbilder der zweiten Fassung des Bildes.

Die bislang nicht publizierte Zeichnung „Ideenskizze zu ‚Pferdeführer und Nymphe‘“ steht wie ein anderes Werk aus dem Bestand der SGSM zu diesem Sujet, Inv.-Nr. 1913:51 Z, im Zusammenhang der Ideenfindung zu dem gleichnamigen Gemälde, in dem Marées keine konkrete mythologische Szene, sondern einen Moment in einem antikisierenden Arkadien zeigt. In unbefangener, natürlicher Nacktheit leben Mensch und Tier beisammen. Die weiche rote Kreide wählte der Künstler gerne, weil sie es ihm erlaubte, dem gezogenen Strich und den Schraffuren mit wenigen Wischern einen malerischen Charakter zu geben.

HANS VON MARÉES, IDEENSKIZZE ZU "PFERDEFÜHER UND NYMPHE"

Beide Zeichnungen stammen aus dem Besitz der Künstlerin Edith von Bonin (1875–1970) und wurden von deren Nachfahren der SGSM gestiftet. Edith von Bonin entschied sich für die Malerei zu einer Zeit, da Frauen der Zugang zu den Akademien verwehrt war. Sie bekam ihre Ausbildung in freien Schulen und im Selbststudium. Ihr Aufenthalt in Paris, bei dem sie die Kunst von Henri Matisse kennen und schätzen lernte, ließ sie zu einer typischen Vertreterin, der frühen Moderne werden, die sich nicht weiter um die Abstraktion oder Gegenstandslosigkeit kümmerte. Ihre Bekanntschaft mit dem Dichter Rainer Maria Rilke brachte sie auch in Kontakt mit dem Kunstschriftsteller Julius Meier-Graefe, der ein erstes Verzeichnis der Werke von Hans von Marées erstellte. Über ihn dürfte sie die beiden Zeichnungen aus dem Nachlass erworben haben, die sie ihr Leben lang begleiteten, war der an einer idealen, der Antike und der Renaissance geschulten Kunst verbundene Deutsch-Römer doch ein wesensverwandter Kollege.

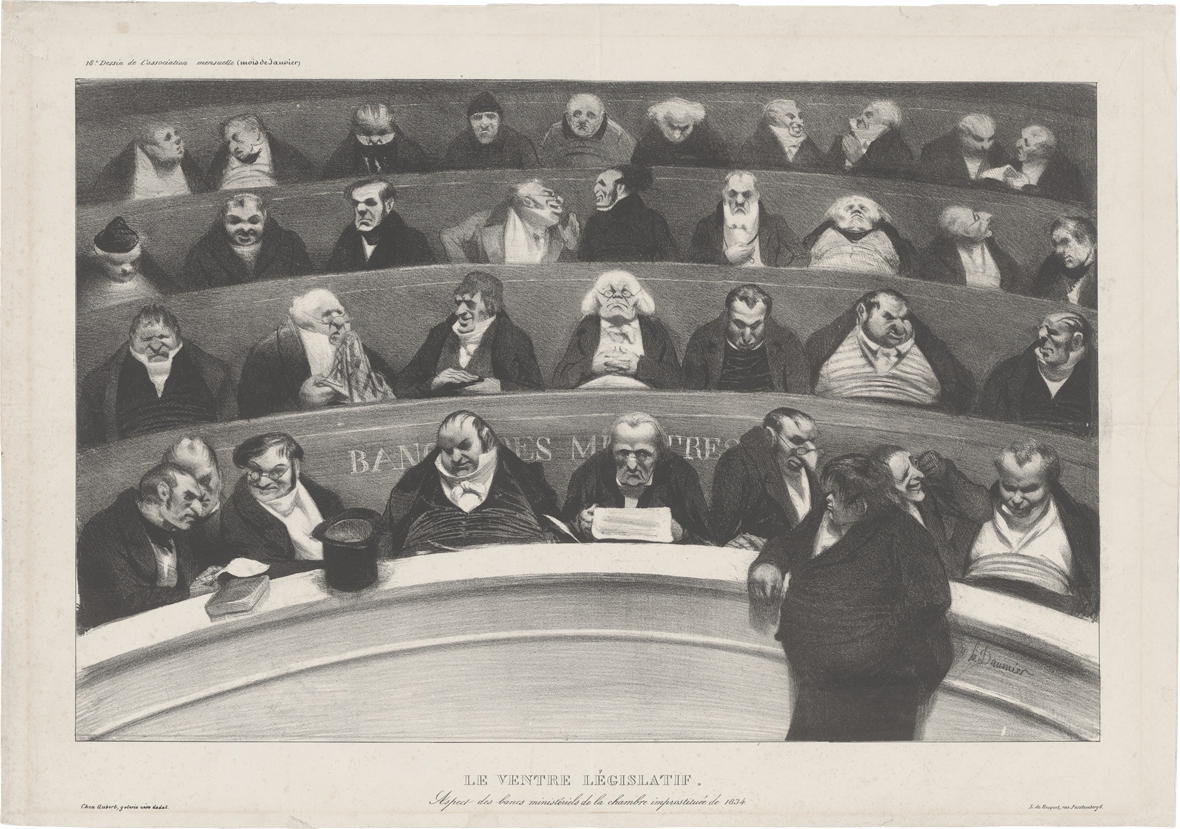

HONORÉ DAUMIER, LE VENTRE LÉGISLATIF

Die Lithographie zählt neben der Darstellung des Massakers in der rue Transnonain, ebenfalls aus dem April 1834 (Delteil 135, Inv.-Nr. 1964:90 D), zu den berühmtesten politischen Karikaturen von Daumier. Während das Massaker die Grausamkeit der Truppen des Königs Louis-Philippe I. (1773–1850) im Einsatz gegen Zivilisten anklagt, stellt der „Gesetzgebende Bauch“ die Regierung selbst bloß. Louis-Philippe war als sogenannter „Bürgerkönig“ aus der Revolution von 1830 hervorgegangen, errichtete jedoch schnell wieder eine straffe Monarchie mit strenger Zensur. Seinen Gefolgsleuten wurde Korruption und Hang zur Selbstbereicherung vorgeworfen. Der „Ventre législatif“ stellt diese Ansammlung arrogant-abgehobener Abgeordneter bloß, die sich ihrer Macht und ihrer Privilegien voll bewusst und von den täglichen Problemen der Bürger, die sie repräsentieren, weit entfernt sind. Der Künstler schuf für die Portraits der Abgeordneten – alle können genau benannt werden – eigens kleine Tonskulpturen als Vorlagen für seine Zeichnungen her. Sie befinden sich heute im Besitz des Musée d’Orsay in Paris.

Die Karikatur wurde in keiner Zeitschrift publiziert, sondern war als separater Druck zu erwerben. Sie zählte schon seit Daumiers Zeiten zu den begehrtesten seiner Lithographien. In der hervorragenden Daumier-Sammlung der SGSM fehlte sie bislang und konnte nun mit Hilfe der Museumsstiftung zur Förderung der Staatlichen Museen in Bayern erworben.

Beschriftung auf Blatt (recto): Aspect des bancs ministériels de la chambre improstituée de 1834. [Ansicht der regierungstreuen Bänke der prostituierten (Wortspiel mit improvisiert / konstituiert / prostituiert) Kammer von 1834.]

Beschriftung in der Druckform: u. l.: Chez Aubert, galerie véro dodat.; u. r.: L.de Becquet, rue Furstemberg,6

Publiziert von L'Association Mensuelle, Januar 1834.

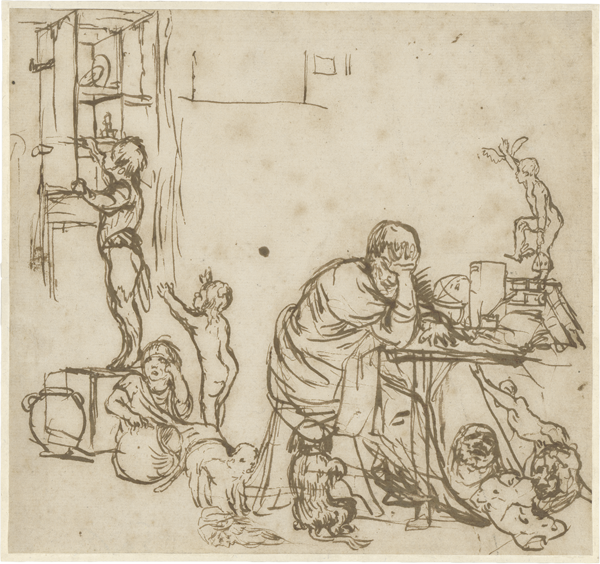

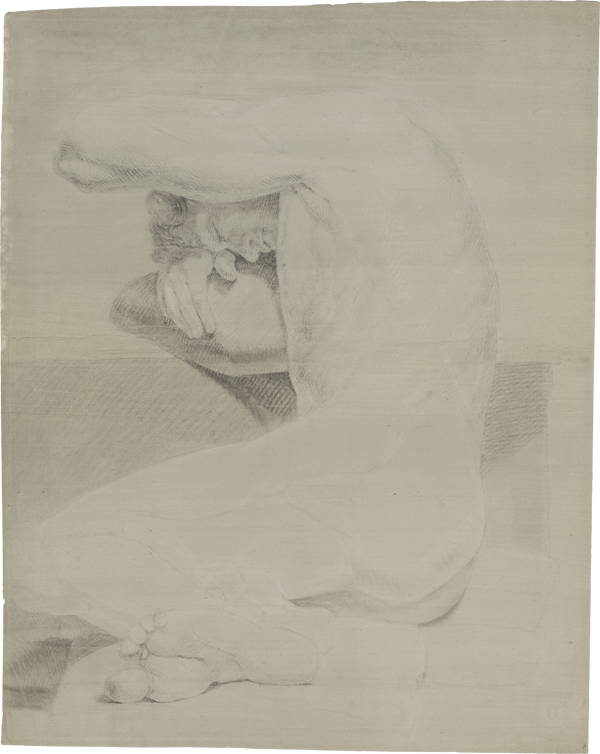

Jacques de Gheyn III (Nachfolge), Allegorie auf das Schicksal der Malerei und des Malers

Die Staatliche Graphische Sammlung München konnte kürzlich eine außergewöhnliche Zeichnung erwerben. Außergewöhnlich deshalb, weil die Darstellung gleichermaßen beklemmend wie fesselnd ist und sich einer Deutung nicht leicht erschließt: Wir sehen eine junge Frau, die sich – die Leiter mag es anzeigen – selbst an einem Baum erhängt hat. Der am Strang pendelnde Körper ist gegen die Bildmitte gerückt, der Wind bauscht das Gewand, Haarsträhnen fallen vors Gesicht. Am Boden zu Füßen der Toten liegen zu einem Stillleben arrangiert Malutensilien: eine zerbrochene Palette, Pinsel und Malerstab, daneben eine aufgeschlitzte Leinwand. Darauf ist der Kopf einer Frau mit wehendem Haar zu erkennen, deren rechter Arm einen Geldbeutel in die Höhe hält.

Die Selbstmörderin – ihr weites Gewand könnte ein Malerkittel sein – ist ebenso wie der Baumstamm und der ins Bild ragende Ast mit sicherem Strich auf das Blatt gesetzt. Zwei Tinten verschiedener Tönung steigern die plastische Wirkung. Bestechend ist neben der zupackenden Strichführung des namentlich nicht bekannten Künstlers vor allem aber das ungewöhnliche Thema.

Deutung

Gedeutet wurde das Sujet als „Allegorie auf den Untergang der Malerei“. Laut Kilian Heck wirft der Zeichner einen zutiefst pessimistischen Blick auf das Wirken der Kunst in dieser Welt, der in diesem Blatt „ihr Scheitern als Heilsbringerin der Menschheit und als Kraft, einer Gesellschaft Humanität und Ethik beizubringen“ thematisiere. Vielleicht liegt die Verzweiflung der allegorisch aufzufassenden Suizidentin aber auf einer etwas profaneren Ebene: Könnte nicht der Geldbeutel, den die weibliche Figur auf der wohl in verzweifelter Tat aufgeschlitzten Leinwand emporhält, darauf hindeuten, dass die Malerei nicht zu ihrem materiellen Recht kommt, sprich der malende Künstler kein Auskommen finden kann? Das wäre eine vor allem auch im 17. Jahrhundert nahe an der alltäglichen Wirklichkeit angesiedelte Interpretation, die in Adam Elsheimers (1578–1610) berühmter Münchner Zeichnung „Der in Armut verzweifelnde Künstler“ (Abb.) nicht voraussetzungslos wäre.

2017

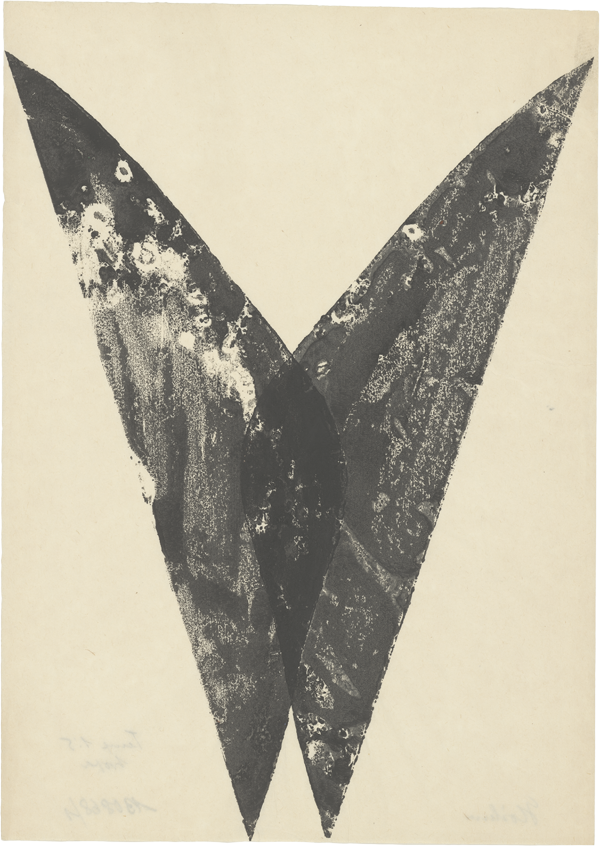

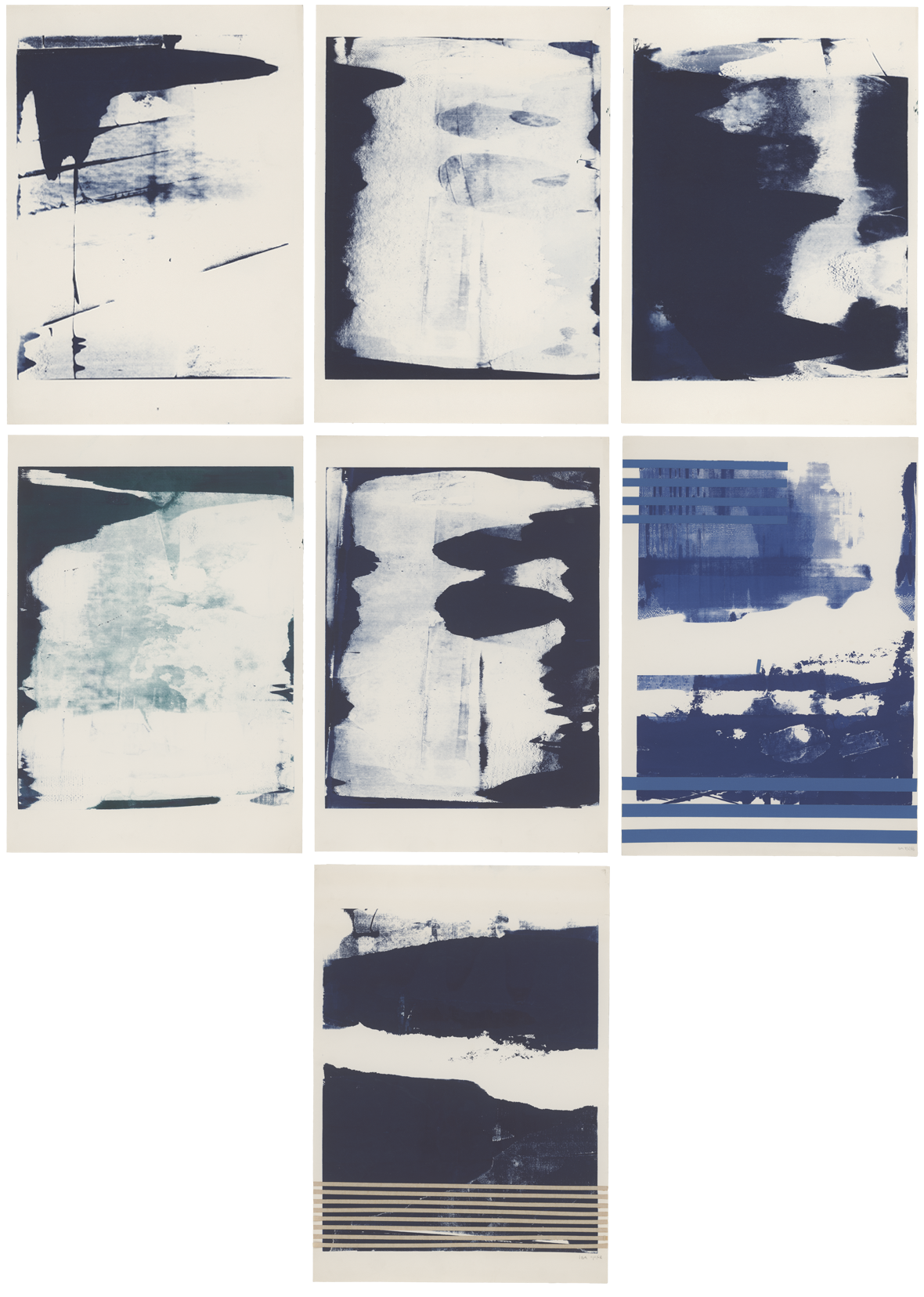

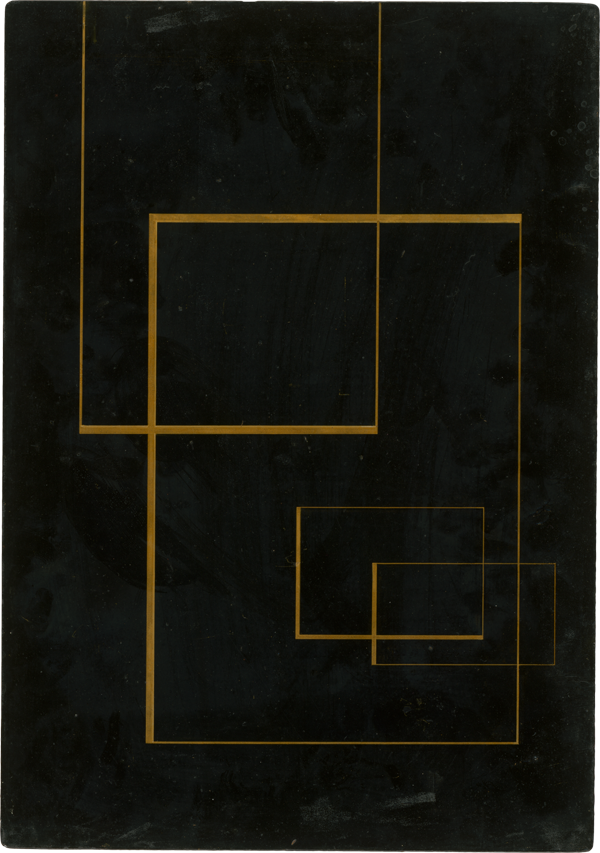

ISA GENZKEN, OHNE TITEL

Isa Genzkens unbetitelte Suite von sieben Siebdrucken von 1968 gehört zu den seltenen frühen graphischen Arbeiten in ihrem Werklauf. Gleichwohl die Blätter wiederholt in Ausstellungen zu sehen waren, wurden sie bisher nie zum Kauf angeboten und erst auf wiederholte Nachfrage der Staatlichen Graphischen Sammlung München offeriert. Eindeutig zählen sie zum Corpus graphischer Schlüsselwerke dieser international relevanten deutschen Künstlerin, deren großformatige Installationen in den letzten zwanzig Jahren die Grenzen der Materialästhetik fortlaufend neu abgesteckt haben.

Innerhalb der Sammlungsbestände der Graphischen Sammlung schließen die überarbeiteten Siebdrucke eine zentrale Lücke. Sie sind zuerst als eine Art »Reaktion« auf die amerikanische Kunst der 1960er und 1970er zu verstehen, die umfangreich in der Sammlung vertreten ist.

Zugleich sind sie ein Statement gegen das alles beherrschende europäische Informel – ein Reflex, der eine ganze Generation von jungen Künstlern in den späten 1960er und 1970er-Jahren umtrieb und seinen Niederschlag in neuen ästhetischen Formerfindungen fand. Schließlich nehmen die Blätter in der Ambivalenz ihrer ästhetischen Parameter vorrausschauend Tendenzen der aktuellen Gegenwartskunst vorweg.

Aus heutiger Sicht sind sie als eine epochenübergreifende Setzung zu verstehen – begründet durch ihre hohe künstlerische Qualität – klassisch und zugleich aktuell neu. Insgesamt kann man der unbetitelten Suite von überarbeiteten Siebdrucken aus dem Jahr 1968 den Status eines singulären graphischen Hauptwerks der Künstlerin zusprechen. In ihrer Frische und Radikalität erscheinen sie so gegenwärtig wie die jüngsten Bilder, Reliefs und Installationen von Isa Genzken.

HERMANN GLÖCKNER

Rot über Schwarz und Blau

1930 entschied sich Glöckner, etwas Neues zu beginnen, um die konstruktiven, geometrischen Grundlagen seiner gegenständlichen Malerei zu untersuchen und ihre elementaren, komplexen Zusammenhänge zu finden. Dieser Ansatz führte zu einer umfangreichen, unikalen Werkgruppe, in der Glöckner fortan rein konstruktiv-abstrakt arbeitete. Die Tafel Rot über Schwarz und Blau, um 1932, zählt zu den frühen Hauptwerken aus Hermann Glöckners sogenanntem Tafelwerk. Mit ihm verwirklichte er seine Idee einer offenen Systematik zu Material- und Formfragen, ohne dass seine Analysen in Gesetzmäßigkeiten erstarren.

Innerhalb der Gruppe der frühen Tafeln, die von 1932–1935 entstanden ist, nimmt Rot über Schwarz und Blau mit einigen wenigen weiteren Tafeln aus dieser Zeit eine Sonderstellung ein, da Hermann Glöckner hier explizit eine künstlerische Idee gültig ausformuliert und sie in keiner der nachfolgenden Tafeln mehr aufgreift. Demgegenüber steht eine größere Gruppe von Tafeln, die andere Themen mehrfach variiert.

Rot über Schwarz und Blau zeichnet sich durch eine extrem intensive Durcharbeitung der beidseitigen Motive aus, die einander in wechselseitiger Bezugnahme konzeptuell durchdringen. Damals neu und geradezu spektakulär war es, dass Glöckner die Tafeln als körperhafte Objekte auffasste, in denen er die Malerei ins Dreidimensionale transformierte. »Vorder«- und »Rückseite«, die heute treffender im Sinne einer Gleichwertigkeit als A- und B-Seite verstanden werden, nehmen von Tafel zu Tafel vielfach aufeinander Bezug, sind zum Teil auch als Gegenentwürfe gedacht und eröffnen der plastischen Tafel eine zusätzliche Bedeutungsdimension. Die Neuerwerbung steht für dieses künstlerische Konzept paradigmatisch.

Noch immer gilt es, das Tafelwerk Hermann Glöckners zu entdecken. Zu seinen Lebzeiten sind nur wenige bedeutende Tafeln durch Vermittlung des Künstlers an einzelne deutsche und osteuropäische Museen verkauft worden, so dass die offene Serie bis zu seinem Tod annähernd komplett in seinem Besitz blieb. Umso glücklicher ist der Umstand zu bewerten, dass die frühe Haupt-Tafel Rot über Schwarz und Blau zu diesem Zeitpunkt für die Graphische Sammlung gesichert werden konnte.

Rechtwinklige Durchdringung: Zeichen F auf Schwarz, doppelseitig gearbeitete Tafel (Geburtstagstafel für Frieda Glöckner)

Die Tafeln Rechtwinklige Durchdringung: Zeichen F auf Schwarz sowie Rot über Schwarz und Blau, beide um 1932, zählen zu den Höhepunkten aus Glöckners Tafelwerk der frühen Jahre. Das Tafelwerk umfasst bis 1945 nach Christian Dittrichs Werkverzeichnis 154 Nummern und wächst zwischen 1945 und 1987 auf insgesamt 271 Eintragungen an.

Rechtwinklige Durchdringung: Zeichen F auf Schwarz zeichnet sich wie auch die oben genannte weitere Tafel durch eine intensive Durcharbeitung der beidseitigen Motive aus, die einander in wechselseitiger Bezugnahme konzeptuell durchdringen. Die intendierte Zusammengehörigkeit der beiden Tafelseiten, ihre für das Verständnis sogar notwendige Zusammenschau, ist bei der Tafel Rechtwinkelige Durchdringung: Zeichen F auf Schwarz besonders offensichtlich. Über diese formale Bedeutungsebene hinausgehend bringt die Verwendung der Monogramme »F« auf der A-Seite und »HG« auf der B-Seite eine sehr persönliche Komponente mit ein. Man kommt nicht umhin, diese Tafel als die vielleicht intimste des Werkkomplexes zu benennen: Vom Künstler selbst als ›Geburtstagstafel für Frieda‹ bezeichnet, nimmt sie direkten Bezug auf Hermann Glöckners Gattin und ist zudem ein Bekenntnis der engen Beziehung und Verbundenheit der Ehepartner.

Insbesondere die frühen Tafeln geben einen ästhetischen und konzeptuellen Schlüssel zu Glöckners späterem künstlerischem Gesamtwerk an die Hand und stehen im Besonderen für die hohe künstlerische Qualität einer programmatischen Variante innerhalb des deutschen Konstruktivismus zwischen den beiden Weltkriegen.

Zweifellos steht Glöckners Tafelwerk in seinem Rang der 1963 in Amerika publizierten ›Interaction of Colors‹ des vormaligen Bauhaus-Meisters Josef Albers in nichts nach. Obwohl es bereits Jahrzehnte vor Albers’ Untersuchung geschaffen wurde, ist seine Kenntnisnahme, Bewertung und Bedeutung im Kontext der Klassischen Moderne durch zwei deutsche Diktaturen verhindert worden und steht bis heute aus.

MAX BECKMANN, Selbstbildnis sitzend, mit gefalteten Händen, verso: Selbstbildnis

Kann man dem Augenschein trauen und im Selbstbildnis sitzend, mit gefalteten Händen einzig einen übernächtigten Künstler sehen, der in sich zusammengesunken mühsam versucht, sich wach zu halten? Oder weisen die wenigen spröden Tuschfederstriche in diesem Selbstportrait aus dem Jahr 1917 über eine nüchterne Bestandsaufnahme des Sichtbaren hinaus, vielmehr auf eine Introspektion Max Beckmanns? Es ist, als drängten sich für die Verweildauer eines Augenaufschlags aus den Abgründen seiner Nachtgedanken Bilder vor das innere Auge, die einen tiefen Weltschmerz entfesseln. Das würde erklären, warum den Gesichtszügen in diesem Moment das Menschliche entgleitet und sie im Schwanken zwischen äußerer Weltverachtung und innerer Zerrissenheit zu einer chimärenhaften Grimasse erstarren. Das Innerste kehrt sich nach außen, wird sichtbar und »der Mensch dem Menschen das Fremdeste« (Richard Wisser).

In keiner zweiten Zeichnung aus der Zeit des Ersten Weltkriegs beschreibt Beckmann seine Kriegserlebnisse und deren posttraumatische Folgen so radikal wie hier. Sicher ist, dass Max Beckmann in diesem Meisterblatt en détail mit graphischen Kürzeln von ergreifender Bestimmtheit seine subkutanen emotionalen Erschütterungen in den Oberflächen der Gesichtslandschaft zutage fördert.

Minutiös arbeitet der Zeichner Beckmann auf den beiden Seiten eines Blattes seine Verfasstheit in zwei Portraitvarianten heraus und spitzt sie zu. Bei der signierten querformatigen Kopfstudie legt er den Fokus auf die Augenpartie. Im Zusammenspiel zwischen dem rechten halbwachen Auge und dem gebrochenen Lidschlag des linken verharrt der richtungslose, in sich gekehrte Blick im Wachschlaf. In der hochformatigen Figurenstudie dagegen streicht Beckmann eine andere Verfasstheit heraus. Hier suggeriert der Blick des Künstlers in der Zusammenschau mit den im Strich brüchigen Augenbrauen sowie den durch scharfe Linien gefurchten Schlagschatten auf der linken Wange und nicht zuletzt dem stark abfallenden schrundigen Lippenbogen eine von tiefem Misstrauen geprägte Wachsamkeit. Sie erscheint durch das lauernde Sich-zurücklehnen und die im Schoß gefalteten, um Haltung ringenden Hände nur umso gegenwärtiger. Und doch wirkt der vorgestellte Mensch trotz der Anspannung in seinem mit wenigen Linien umrissenen übergroßen Mantel geradezu verloren. Selbst die übereinandergelegten Beine schließen sich zu keinem Halt gebenden, festen Sitzmotiv zusammen. Es scheint, als habe der Mensch und Künstler Max Beckmann in dieser knappen Skizze auch seine innere Standfestigkeit verloren, was ihn bis zur Untätigkeit lähmt.

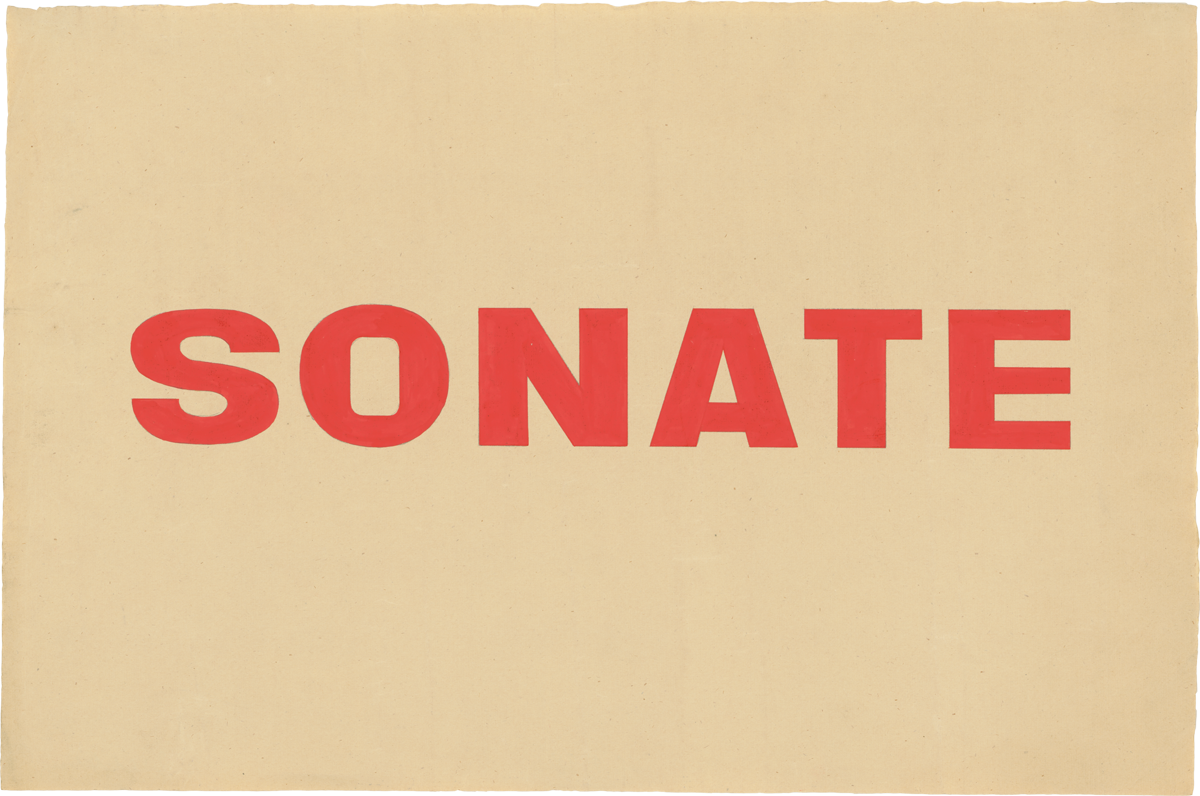

FRANZ ERHARD WALTHER, SONATE

SONATE gehört zu einer kleinen Gruppe von 64 erhaltenen Wortbildern, die Franz Erhard Walther zwischen 1957/58 als Student an der Werkkunstschule in Offenbach geschaffen hat. Lange Zeit vermisst, wurden sie erst nach intensiven Recherchen 1994 wiederentdeckt und stellen seitdem ein wichtiges Bindeglied zwischen seinen frühen zeichnerischen Untersuchungen zur Frage der Bildhaftigkeit und seinem späteren epochalen ›1. Werksatz‹ dar, welcher erst auf der Grundlage einer performativen Aneignung existiert und den Betrachter zum Akteur macht, ohne den das Kunstwerk nicht existiert.

Zeitlich wesentlich früher entstanden, stehen die Wortbilder Franz Erhard Walthers als Monumente künstlerischer Äußerung im Raum – noch bevor Minimal- und Concept Art Künstler sich »Sprache« als Ausgangspunkt für künstlerisch autonome Werke zu Nutze machten. Daneben greifen die Blätter die zum Zeitpunkt ihrer Entstehung schwelende Krise zur Frage der Darstellbarkeit auf, was temporär das Verschwinden des Figürlichen in der Kunst nach sich zieht und sich in Walthers Werken dieser Zeit in einer ganz eigenen radikalen Form äußert.

Das Wortbild SONATE wird bei der Betrachtung zum synästhetischen Erlebnis. Franz Erhard Walther beschreibt es folgendermaßen: »Die ruhige breite Schrift auf ungrundiertem gutem Papier. Imagination instrumentaler Musikstücke.« Dieses Blatt ist geradezu programmatisch zu verstehen, klingt in ihm doch bereits an, was Franz Erhard Walther zukünftig künstlerisch umtreiben wird: Die Erweiterung des eingeengten Kunstbegriffs.

Welchen herausragenden Stellenwert SONATE im Kontext der internationalen Zeichenkunst einnimmt, wird mit einem Seitenblick auf die Biographie des Künstlers deutlich, die er 1972 für seinen ersten umfassenden Katalog verfasst: »Von 1957 bis 1964 Studium in Offenbach, Frankfurt und Düsseldorf. 1957 ‚Untersuchungen‘, 1958 ‚Künstler‘, 1959-60 Kunststücke in Frankfurt. 1961 in Frankfurt wegen des Versuchs der Änderung der Klassenstruktur an der Hochschule exmatrikuliert. 1962 Kunstakademie Düsseldorf (K. O. Götz). In dieser Zeit entwickelt sich das Benutzungsprinzip: Nichtbeendbarkeit des Werkes.«

2016

GERT & UWE TOBIAS

Überbordende Fantasie, subtile Leichtigkeit und humorvolle Gedankentiefe zeichnen die großformatigen Holzschnitte von Gert & Uwe Tobias aus. Das Künstlerduo zählt seit mehr als einer Dekade international zu den bekanntesten deutschen Druckgrafikern, die mit ihren Bildwelten in der Gegenwartskunst beständig für Aufsehen sorgen. Bis heute hat ihre unnachahmliche Handschrift, die in bisher nie dagewesener Form die Grenzen zwischen »high and low« in der zeitgenössischen Kunst verwischt, an Radikalität und Konsequenz nichts eingebüßt.

Auch ihre jüngste Werkgruppe ›GRISAILLE‹ hält, was der Ruf der Künstler verspricht. In ›GRISAILLE‹ entdecken Gert & Uwe Tobias die jahrhundertealte Technik der »Grau-in-Grau Malerei« neu und loten sie immer wieder anders auf unkonventionelle Weise aus.

Grau nimmt auf ganzer Linie unter den Farben eine Sonderstellung ein. Es zu beherrschen, setzt ein hohes Maß an Souveränität und die genaue Kenntnis der eigenen malerischen Mittel voraus. Es ist kein Zufall, dass die Tobiasbrüder auf dem Höhepunkt ihres subtilen Farbempfindens mit dem Mut zum Risiko sich dieser neuen Herausforderung stellen.

Die Serie ›GRISAILLE‹ bedeutet für sie zugleich ein Moment des Innehaltens im Werklauf und es wird sich zeigen, dass mit dem Rückzug der Farbe aus ihren Bildwelten motivische wie konzeptuelle Aspekte in neuer Form eins werden.

Das Zentrum ihrer Recherche in Grau bildet eine Suite großformatiger ›Fensterbilder‹, in denen die Künstler komplexe Raumdarstellungen und Perspektivwechsel im per se flächig gedachten Holzschnitt schöpferisch und geistvoll neu erproben.

Die fantastischen Bilderfindungen gewinnen im Zwielicht der im Werk der Tobiasbrüder bislang unbekannten Monochromie nicht nur an Vieldeutigkeit, sondern erschließen ein von dieser Seite her noch nicht betretenes magisches Schattenreich.

Mit der kuratorischen Idee, für die Ausstellung ›Gert & Uwe Tobias GRISAILLE‹ einen Werkkomplex eigens für die Graphische Sammlung zu schaffen, setzt unser traditionsreiches Haus sein großes Engagement für die zeitgenössische Kunst nicht nur konsequent fort, sondern beschreitet mit Verve zugleich neue, bislang kaum erkundete Wege in die künstlerische Gegenwart des 21. Jahrhunderts.

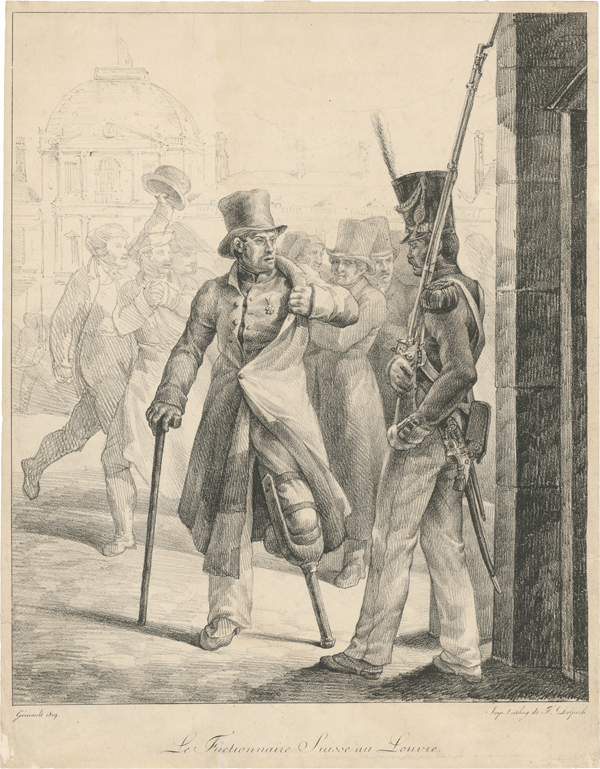

THÉODORE GÉRICAULT, LE FACTIONNAIRE SUISSE AU LOUVRE

Théodore Géricault (1791 – 1824) verursachte im Jahr 1819 mit seinem Gemälde „Das Floß der ‚Medusa‘“ auf der alljährlichen Ausstellung in Paris, dem Salon, einen politischen Skandal. Die Schilderung der Schiffskatastrophe, die 1816 über hundert Menschen das Leben gekostet hatte, stellte die tödlichen Folgen der Vetternwirtschaft unter dem 1814 wieder installierten König Ludwig XVIII. bloß. Im gleichen Jahr entstand die Lithographie, die ebenfalls vor politischem Hintergrund zu sehen ist. Der Schweizer Gardist rechts bewacht eine Passage des Louvre, die von den Pariser Bürgern genutzt wurde. Dabei kam es zu einem Konflikt mit einem Veteranen der napoleonischen Armee, der für einen kleinen Aufruhr sorgte, über den sogar die Zeitungen berichteten. Géricault zeigt den stolzen Invaliden, der mit dem Hinweis auf seine Verdienste fürs Vaterland, die mit dem Orden auf seiner Brust dokumentiert sind, den Söldner des ungeliebten Königs in die Schranken weist. Im Hintergrund, im Hof des Louvre, versammeln sich währenddessen weitere Passanten, die den Disput beobachten und weiteres Publikum heranrufen, um sich mit ihm zu solidarisieren.

Géricault (1791 – 1824) zählte zu den ersten französischen Künstlern, von denen die noch junge Drucktechnik der Lithographie genutzt wurde. Von Beginn an nutzte der Künstler die Möglichkeiten der Lithographie, eine Kreidezeichnung frei auf den Stein zu setzen, virtuos.

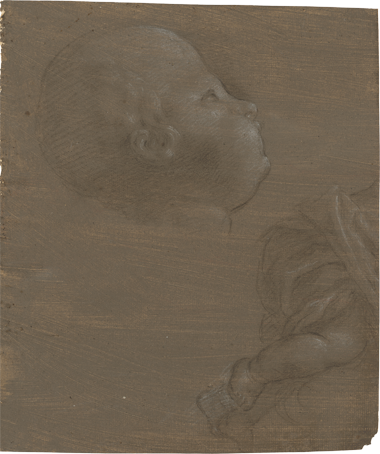

STUDIEN UND SKIZZEN FLORENTINER MALER DES HOCHS- UND SPÄTBAROCK

Florenz ist gleichsam Synonym für das Quattrocento, für den Humanismus und das klassische Maß. Den Florentiner Künstlern waren manieristische Steigerungen so wesensfremd wie barockes Pathos. Umso mehr entwickelte sich in Florenz eine eigene Spielart des Barock. Sie hält sich nah an die Naturbeobachtung und pflegte besonders das Porträt. In religiösen Bildern wurde auf Visionäres gern verzichtet und wurden überirdische Wunder lieber in eine Sphäre des Möglichen verlegt.

Die Staatliche Graphische Sammlung München besitzt einen respektablen Bestand an Blättern des Florentiner Frühbarock von Ludovico Cigoli und Andrea Boscoli über Cecco Braco und Jacopo Confortini bis zu Baldassare Franceschini. Im Jahr 2016 konnte dieser Werkblock durch eine Gruppe von Zeichnungen der Künstlerfamilie Dandini abgerundet und um Signifikantes erweitert werden.

Die Reihe der neu erworbenen Kopf- und Körperstudien von Cesare und Vincenzo Dandini führt die Ergründung der sichtbaren Wirklichkeit exemplarisch vor Augen.

Die Blätter Cesares sind in Rötel ausgeführt und fanden in Altarbildern für einen Jesus- oder Johannesknaben Verwendung. In den Arbeiten Vincenzos geht die Naturbeobachtung gleitend über in eine Aufbereitung der Motive für das zu malende Bild: Durch farbige Grundierung sind die Studien der Malerei angenähert und zeigen die Verwandlung von Kindern in fliegende Putti. Ottavianos schon einer späteren Epoche angehörende Skizze zu einem Engelssturz zielt im Furor der prima idea auf die Veranschaulichung der Gesamtbewegung im Bild.

Die Münchner Dandini-Gruppe stammt aus einem ursprünglich rund 5.000 Blatt umfassenden Konvolut. Es wurde im 18. Jahrhundert von einem Nachkommen der Familie dem Großherzog von Toskana angeboten, dann aber verstreut. Heute werden Teile daraus in vielen der führenden Kabinette der Welt aufbewahrt.

PHILIPP OTTO RUNGE, MÄNNLICHER AKT VON DER SEITE