Forschung an der SGSM

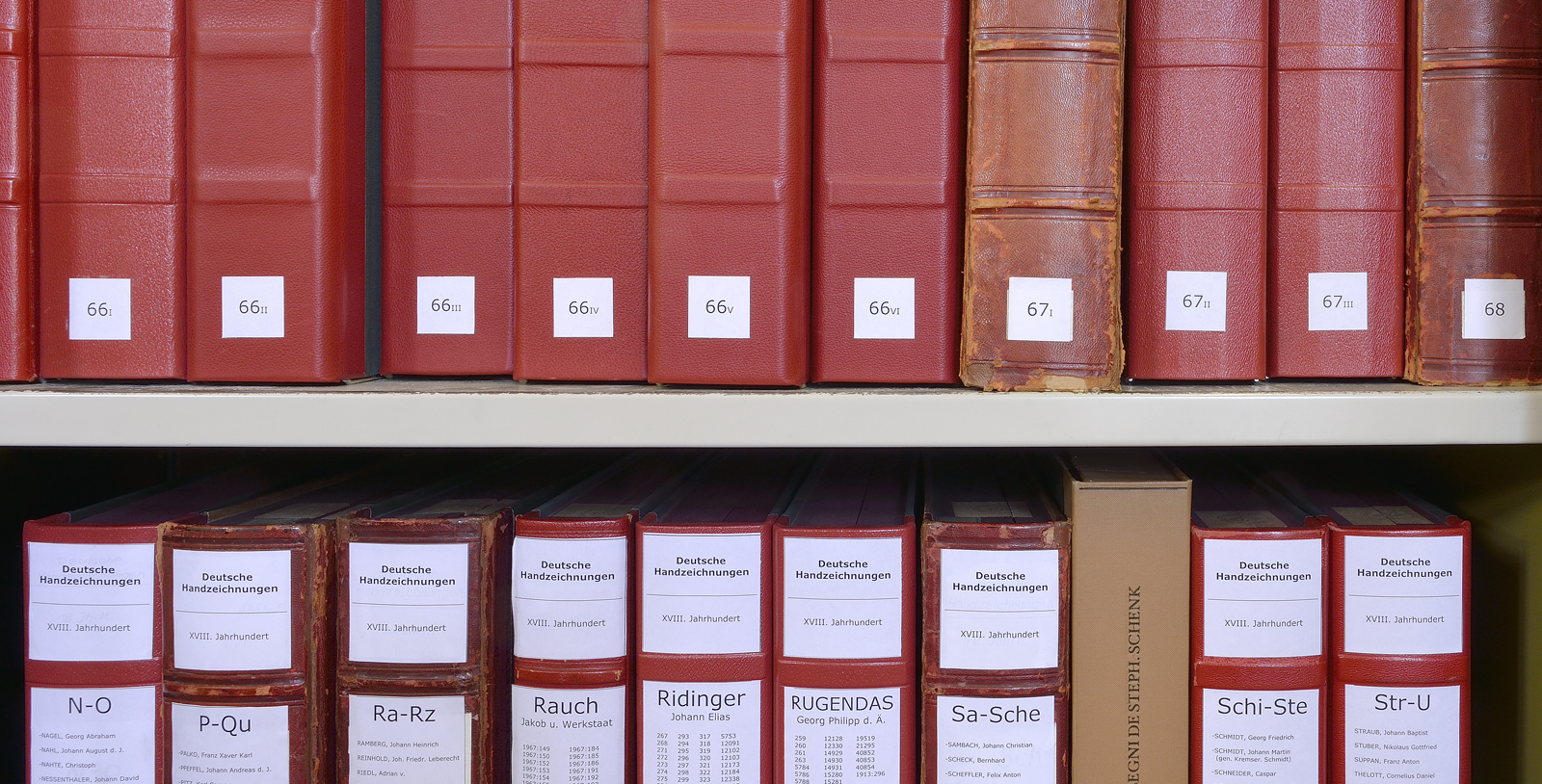

Die Staatliche Graphische Sammlung München ist den grundlegenden Aufgaben der Museen "Sammeln, Bewahren und Erforschen" verpflichtet. Forschung am Museum bedeutet zuallererst die wissenschaftliche Erschließung und Bearbeitung der eigenen Bestände. Deren Ergebnisse werden bei einem Museum, das seine Werke aus konservatorischen Gründen lichtgeschützt bewahren muss und nur im Studiensaal zeigen kann, ganz wesentlich durch temporäre Ausstellungen publik. Mit begleitenden Katalogen ist aber die Forschung selten beendet. So gibt es wissenschaftliche Projekte, die kontinuierlich im Hintergrund erarbeitet und erst längerfristig öffentlich sichtbar werden. Einige seien hier vorgestellt.

PROVENIENZFORSCHUNG

Weitere Infos

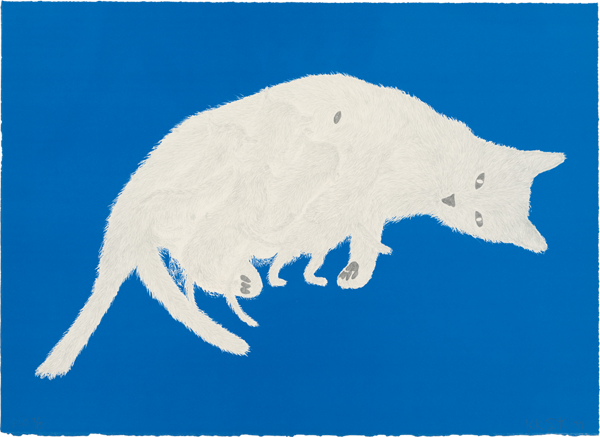

KIKI SMITH. PRINTS. CATALOGUE RAISONNÉ

VENEDIG. LA SERENISSIMA – Bestandskatalog

BAVARIKON

Weitere Infos

PORTRAITSAMMLUNG

Die Bestände an druckgraphischen und photographischen Portraits der Staatlichen Graphischen Sammlung umfassen insgesamt über 32.000 Werke. Die größte Abteilung besteht aus rund 20.000 Drucken des 16. bis 19. Jahrhunderts und ist nach Dargestellten sortiert. Weitere rund 7.700 Werke liegen unter den Namen der Künstler, sind aber auch nach Dargestellten erschlossen. Bei dem Bestand von rund 2.700 Photos liegt der Schwerpunkt auf der Münchner Portraitphotographie des 19. und 20. Jahrhunderts.

Im Rahmen des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten und vom Bildarchiv Foto Marburg initiierten "Portraitindex" wurden inzwischen die 7.700 unter den Namen der Künstler liegenden Werke sowie 2.300 Drucke des 16. bis 19. Jahrhunderts digitalisiert. Sie sind nun online zugänglich.

Ein von der Richard Stury Stiftung und von der Edith-Haberland-Wagner-Stiftung gefördertes Projekt führt der Sammlung aktuell rund 1.200 Portraits aus einem bislang ungehobenen Nachlass zu.

RUDOLF VON ALT

Das gemeinsam mit dem Zentralinstitut für Kunstgeschichte initiierte Projekt erforschte die Herkunft von 617 Zeichnungen und Aquarellen von Jakob von Alt (1789-1872) und seinem Sohn Rudolf von Alt (1812-1905).

Das 1959 von der "Treuhandverwaltung von Kulturgut" in München überwiesene Konvolut war überwiegend durch den "Reichsleiters der NSDAP" Martin Bormann (1900-1945) und seine Mittelsmänner im Auftrag Hitlers zusammengetragen worden. Noch bis in die 1930er-Jahre waren die Grafiken vielfach im Besitz jüdischer Sammler in Wien.

Dieser Sammlungsbestand wurde nun systematisch erschlossen. In einer Ausstellung in der Pinakothek der Moderne (23.07-11.10.2015) und in einem Katalog wurden die Ergebnisse dokumentiert. Beides wirft nicht nur ein Schlaglicht auf die problematische Rezeptionsgeschichte Rudolf von Alts, sondern gleichermaßen auf die Herausforderungen der Provenienzforschung.

Das Projekt wurde von der Arbeitsstelle für Provenienzforschung am Institut für Museumsforschung der Staatlichen Museen zu Berlin - Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Berlin (jetzt: Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste, Magdeburg), von Dezember 2011 bis September 2013 gefördert.

SCHEIBENRISSE

Das Münchner Kabinett verwahrt über 300 Vorzeichnungen für Schweizer Glasgemälde, sog. Scheibenrisse. Nach Karlsruhe (Kunsthalle) und zusammen mit Berlin (Kunstbibliothek) ist dies der bedeutendste einschlägige Bestand in Deutschland. Die Blätter stammen insbesondere aus dem späten 16. und der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Es finden sich darunter Meisterzeichnungen etwa von Urs Graf, Tobias Stimmer, Daniel Lindtmayer oder Christoph Murer.

Schweizer "Scheiben" sind als Ausdruck selbstbewusst-demokratischer Gesinnung vor dem Hintergrund des Gemeinwesens der Schweizer Eidgenossenschaft kulturhistorisch zu verorten. Gestiftete Glasgemälde konnten Herrschaftsverhältnisse, Bündnisse oder Ämterbesetzungen, aber auch Ehe-Allianzen und persönliche Freundschaften repräsentieren. Der Bestandskatalog befasst sich daher neben künstlerischen Aspekten mit soziologischen, interdisziplinär zu betreibenden Fragestelllungen

Die überwiegend großformatigen Blätter tragen zumeist signifikante Wasserzeichen. In Arbeit ist ein nach Städten und einzelnen Papiermühlen vollständig in Originalgröße illustrierter Wasserzeichenkatalog.

Das Projekt wird unterstützt von der Ernst von Siemens Kunststiftung (Restaurierung der Zeichnungen).

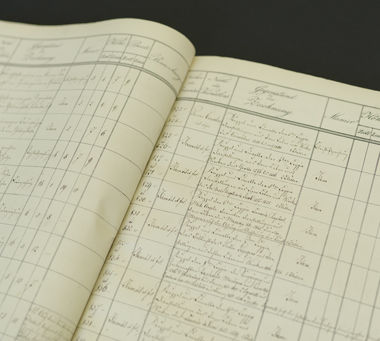

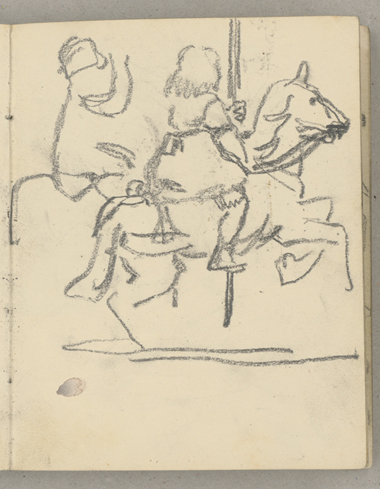

SKIZZENBÜCHER

Das Schreiben und Zeichnen in Skizzenbüchern ist seit mehr als fünf Jahrhunderten wesentlicher Bestandteil künstlerischer Praxis. Dabei sind die graphischen Spuren in den Büchern unmittelbar und vielgestaltig. In Skizzenbüchern können Wahrnehmungen, Gedanken und Erinnerung bewahrt, strukturiert und reflektiert werden. Gleichzeitig bieten sie einen geschützten Raum, um jenseits aller ästhetischen Erwartungen und Konventionen Neues zu entwickeln.

Die Staatliche Graphische Sammlung München bewahrt mehr als 200 Skizzenbücher vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Die kunstwissenschaftliche und -technologische Untersuchung intendiert eine detaillierte Erschließung und Auswertung dieser aus konservatorischen Gründen wie auch in formaler und inhaltlicher Hinsicht teils schwer zugänglichen Objekte.

Auf der Basis materieller, formaler und inhaltlicher Analysen der Objekte im eigenen Bestand, im Vergleich mit Skizzenbüchern anderer Sammlungen sowie mit zeitgenössischen Künstler-Skizzenbüchern zeichnete das Projekt die Entwicklungsgeschichte des Mediums nach und entwarf eine Typologie.

Begleitet von der Digitalisierung der Objekte wurden die Ergebnisse der Forschung in einem Bestandskatalog publiziert. Ein Großteil der Skizzenbücher ist in SGSM online unter dem Stichwort "Skizzenbuch" einsehbar.

Das Forschungsprojekt wurde durch die Gerda-Henkel Stiftung als Partner des Bündnisses Kunst auf Lager gefördert.

Der Bestandskatalog, dessen Publikation von der Ernst von Siemens Kunststiftung ermöglicht wurde, begleitete die Ausstellung in der Pinakothek der Moderne, mit der erstmals das Medium "Skizzenbuch" im Mittelpunkt einer großen Sonderausstellung stand. Er kann hier erworben werden.

Bestandskataloge

Eine Liste der Kataloge, die Bestände und Teile von Beständen der SGSM dokumentieren, sowie Kataloge die Forschungen zu Einzelwerken dokumentieren, können Sie sich hier herunterladen